Tagué: new york

LE CONTEXTE URBAIN ET SOCIAL DE L’ESSOR DU HIP HOP AU ETATS-UNIS

« Le Hip Hop, c’est un contexte : transformer un environnement pauvre, minoritaire, discriminé. »

Cette affirmation émise par Hugues Bazin, sociologue et auteur de La Culture Hip Hop, lors d’une conférence à Sciences-Po (http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/culture/hip-hop-du-bronx-sciences-po), nous invite à reconsidérer les origines de ce mouvement culturel en étudiant le contexte social et l’environnement urbain dans lequel il est né.

New York représente dans l’Amérique d’après guerre un eldorado où de nombreuses populations latinos et afro-américaines s’installent pour chercher du travail et essayer d’accomplir le rêve américain. Le Bronx est à cette époque, à l’instar du Harlem des années 20, un quartier cosmopolite en pleine expansion prisé par les nouveaux arrivants attirés par sa proximité avec Manhattan.

L’après-guerre c’est aussi l’époque des grands travaux d’infrastructures à New York sous la direction de l’ingénieur Robert Moses. Un de ses projets est la construction en 1959 du « Cross-Bronx Expressway », une autoroute traversant le Bronx en plein cœur. La construction de cette autoroute qui traverse le quartier d’Est en Ouest, reliant le New Jersey à Long Island, nécessita la démolition d’environ soixante mille résidences et commerces, et la relocalisation de plus de cent soixante-dix mille personnes entre les années 1960 et 1970. Les classes moyennes fuirent le quartier en masse, de même pour de nombreuses entreprises et industries qui laissèrent le Bronx (et plus particulièrement le South Bronx) sans emploi et sans argent. Les problèmes sociaux qui existaient déjà dans ce quartier dégénérèrent. Le quartier sombra dans l’insécurité et la criminalité : de nombreux gangs se faisaient la guerre et contrôlaient chacun un quartier, un block (l’îlot américain) ou une barre d’immeuble.

Livrées à eux-mêmes, sans le sou, souvent sans emploi et parfois sans abri, les populations métissées du South Bronx jouent de la musique, chantent et dansent pour oublier leur quotidien difficile. On assiste dans les années 50-60 à une explosion de rythmes salsa et mambo joués par les nombreux porto-ricains habitants ce quartier. Le fin des 60’s et le début des 70’s marque l’arrivée des clubs, plus besoin d’instruments, on passe les vinyles qui font un carton et on danse toute la nuit, à l’image des dancehalls jamaïcains (cf l’article précédent Les racines du Hip-Hop et du Rap sont des rhizomes).

Kool Herc, de son vrai nom Clive Campbell, un DJ d’origine jamaïcaine, désireux de faire danser encore plus les habitants du Bronx, comprend que les parties les plus dansées dans une chanson sont celles où il n’y a pas de chant justement : les « break », les parties où le rythme, ou « beat », joué par la basse et la batterie, est pur et stimule les danseurs. Kool Herc invente le « breakbeat ». Alors qu’à Manhattan, la musique disco arrive et fait un carton dans les clubs, dans le Bronx, le breakbeat s’appuie sur les rythmes funk, en répétant des boucles ininterrompues de morceaux de James Brown (cf l’article Le Hip Hop, espace d’expression musical d’une minorité sur les inspirations funk du Hip Hop).

Sur l’invention du breakbeat : http://www.youtube.com/watch?v=nk2205L9s-0

Ainsi, l’énergie rythmique africaine qui a marqué l’histoire de la musique américaine (le blues, le jazz) fut conservée et réinterprété par la nouvelle génération grâce à cette technique du « sampling ». Les samples (boucles), en réutilisant des morceaux préexistants, font appel à la mémoire collective, ils répètent des rythmes évoquant une époque, un lieu, et les modernisent. Ils peuvent représenter un hommage aux grands créateurs de rythmes. Ils reflètent les mouvements de la ville : répétés, rythmés, saccadés. Citons l’œuvre de DJ Premier à partir des années 90 pour son apport à la technique du sampling.

Dans la tradition jamaïcaine, le DJ a besoin de stimuler son public en leur parlant au micro. Grandmaster Flash, DJ du Bronx dans les années 70, est trop occupé à sélectionner ses vinyles lors de ses sessions, et invite donc des amis à lui à effectuer la tâche de parler au public. Après quelques temps, ses collègues, ennuyés par les mêmes phrases préconçues pour chauffer la salle, commencent à raconter leur vie quotidienne, celle d’habitants de quartier du Bronx, et relatent des faits sociaux, ceux de la rue, la vie de l’espace public de leur quartier. Ce sont peut-être les premiers MCs (Masters of Ceremony) qui posent leurs paroles en parlant sur le breakbeat. The Last Poets et Gill Scott Heron avaient auparavant utilisé le langage parlé sur la musique avec un ton lyrique. Mais l’essor du Rap se fait bien au Bronx au milieu des années 70 lorsque le MC parle en rythme sur les boucles lancées par le DJ, et lorsqu’il raconte la vie de son quartier.

Après avoir développé la création d’un nouveau rythme, d’une forme de parler et de raconter des faits sociaux sur ce rythme, énonçons maintenant un troisième facteur de la naissance du Hip Hop, peut être le plus important, celui de la formation d’un groupe social.

Afrika Bambaataa est un DJ originaire du Bronx, très actif lors des années 70, en plein cœur de l’explosion du Hip Hop dans les rues et les clubs du Bronx. Afrika Bambaataa faisait partie de l’un des nombreux gangs du Bronx et possède une jeunesse marquée par la violence et la délinquance. Fort d’une grande capacité oratoire et possédant un réseau de contact étendu, il se reconvertit au début des années 70 et commence à organiser des soirées en tant que DJ : ces « blocks parties » ou fêtes de quartier font un carton et se remplissent de plus en plus. Afrika s’aperçoit alors que les jeunes du Bronx ont finalement autant d’énergie pour danser que pour se tirer dessus ou se droguer. Ses soirées rassemblent même des gangs adverses. Fort de sa popularité, il décide donc de remplacer son gang d’origine par une organisation non criminelle, la Bronx River Organization. Ce groupe avait pour but d’organiser soirées et évènements, mais surtout de pacifier la jeunesse du Bronx en développant leur créativité et en canalisant leur énergie débordante. Plus tard, en 1975, Bambaataa renforce ses idées en fondant la « Zulu Nation », un groupe social fondée sur les mêmes principes, et utilisant un instrument suprême pour parvenir à ses fins : le Hip Hop. La Zulu Nation améliore le quotidien des habitants du Bronx, détourne les jeunes des gangs et de la criminalité. Le Hip Hop est élevé au rang d’idéologie, de savoir vivre, de choix d’existence. Le message d’Afrika Bambaataa était :

« Remplaçons l’énergie négative de la violence en énergie positive en développant une culture de rue ».

Il revendique l’unification et le refus des conflits territoriaux ainsi que de toute discrimination ethnique. Il propose à cet effet un véritable code de conduite: interdiction de se droguer, de se saouler, d’être grossier ainsi que toute autre action jugée négative. Ce sont les vingt lois de la « Zulu Nation » qui prônent des comportements pacifiques et des actions modèles.

Le Hip Hop s’est exporté très rapidement dans le reste de New York (notamment Brooklyn), le reste des États-Unis (la côte Ouest et notamment Los Angeles), puis en Europe et dans le reste du monde. Si les minorités pauvres du monde entier se le sont approprié très facilement, c’est parce qu’il possède un pouvoir de transformation sociale, ce qui nous renvoie à la citation d’Hugues Bazin du début de l’article. A New York, à L.A, à Paris, à Marseille, le Hip Hop c’est l’hymne des banlieues et des quartiers défavorisés. Il se pratique dans l’espace public, n’importe où, un coin de rue, une place, un hall d’immeuble. Il se pratique avec très peu de moyens : un groupe de potes, une sono qui passe le beat ou quelqu’un qui fait le beat avec sa bouche (beatbox), et n’importe qui peut prendre la parole pour rapper, improviser sur le rythme, raconter sa vie et celle de son quartier, dénoncer une injustice, se mettre en avant. Le Hip Hop, c’est une possibilité pour un individu de transcender sa situation sociale en développant une créativité sous différentes formes –la musique (le rap), la danse (le breakdance, la peinture (le graff et le street art). Mais le Hip Hop, c’est aussi le groupe social avant tout, celui qui possède un environnement social et spatial commun, le Hip Hop c’est collectif (combien de groupes de rap sont avant tout des « collectifs de rappeurs » ? Le Wu Tang Clan comptait 9 rappeurs !). La Zulu Nation comptait plus de 60 acteurs !

Pour conclure, terminons sur une autre citation du sociologue Hugues Bazin : le Hip Hop, c’est un mouvement qui potentiellement « arrive à faire émerger des minorités visibles, et les transformer en minorités actives ; ce que des partis, des syndicats, les médias, l’éducation populaire ne parvient pas à faire ».

Jérôme Mathiot, Paul de Robillard, Antoine Cartier

Les racines du Hip-Hop et du Rap sont des rhizomes

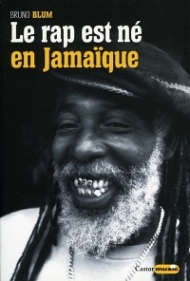

Tout comme les plantes rhizomateuses, les émergences du rap et du hip-hop dans l’histoire ont des racines connexes de manières souterraines. La métaphore est drôle quand on pense qu’ underground est fréquemment utilisé pour qualifier certains aspects de la scène hip-hop. Pour se plonger dans une recherche des origines de ce genre musical, tournons nous vers Bruno Blum.

Connu pour son savoir riche quant au reaggae et des genres associés, on comprend alors que le mot important dans le titre de son livre Le Rap Est Né en Jamaïque, est le dernier.Et c’est avant tout de son domaine de prédiléction qu’il souhaite nous parler. Il cherche à les valoriser, ou à les revaloriser, tirant prétexte d’un genre aujourd’hui plus populaire, le rap.

Une bonne partie de ce livre se consacre à retracer l’histoire, palpitante, des musiques jamaïcaines, remontant jusqu’au mento, puis à la naissance, au contact des musiques américaines, des genres caractéristiques que sont le ska, le rocksteady, le dub, et le reggae sous ses différentes incarnations (beaucoup plus diverses que la version adaptée à un public international, popularisée par Bob Marley). Blum aborde aussi, brièvement, ces ragga et dancehall qui émergeront après.

Ce n’est en fait qu’assez tard dans le livre que Blum défend la thèse annoncée, à savoir que le rap serait né en Jamaïque. Si le grand public les ignore, les racines en partie jamaïcaines du rap sont connues des fans les plus avertis, tout comme le rôle de Kool Herc qui, en important dans le Bronx le principe du sound-system issu de sa Jamaïque natale, allait devenir le père de la culture hip-hop. Il est aussi tout à fait juste que l’île caribéenne, plus largement, a eu un rôle décisif dans l’apparition de la culture du DJ et du remix.

Le rap est en fait autant né dans les discothèques que dans les rues du Bronx, grâce à des MCs comme DJ Hollywood, que Blum ne fait que citer. L’auteur mentionne aussi trop rapidement les « raps avant l’heure » des animateurs radio afro-américains, qui ont eux-mêmes influencé les toasters et deeyjays jamaïcains (pour info : à l’origine en Jamaïque, le deejay, ou toaster provenant de la monotonie et la cadence de la voix, est celui qui parle sur la musique que le selecter choisit. Aujourd’hui le selecter est plus communément appelé DJ et le deejay est devenu MC).

Blum, en revanche, conteste la généalogie du rap dressée par Olivier Cachin, qui fait des Last Poets ses véritables géniteurs. Il démontre à quel point la poésie et le spoken word de ces derniers s’en distingue, en tout cas sensiblement plus que le style deejay des Jamaïcains. Il précise que les Last Poets ne partagent avec le rap aucune de ces grandes caractéristiques que sont la récitation de mots en cadence avec la musique, un flot continu de paroles, et une volonté de faire danser.

Là où l’auteur se trompe, toutefois, c’est que ces traits ne suffisent pas à définir le rap. Va encore pour le flot continu et la déclamation en cadence, mais le rap n’est pas substantiellement lié à la danse. Il l’a été aux origines, il l’est redevenu autour de l’an 2000, au moins en partie, notamment chez certaines de ses incarnations sudistes. Mais dans son âge classique, au cœur de la décennie 90, il faisait plus facilement dodeliner de la tête que bouger des jambes.

La vraie spécificité du genre – et la raison pour laquelle il est exagéré de parler de rap jamaïcain – vient en fait de la boucle, du motif minimal et répétitif avec lequel jouent les rimes du rappeur. Ce principe est demeuré au cœur du rap, malgré des évolutions technologiques et stylistiques majeures. Les rappeurs ont commencé par s’exprimer sur les sons de vinyles, puis des musiciens ont joué pour eux, avant qu’ils n’exploitent des samples et qu’ils renouent avec des sonorités basiques issues de synthétiseurs. Cependant, en dépit de quelques exceptions et d’œuvres marginales plus composées, le rap est fondé pour l’essentiel sur ce dialogue rythmique entre la boucle et les paroles.

C’est cela qui le distingue de toute autre musique chantée / parlée. C’est une innovation dont Kool Herc a été à l’origine, certes, quand il a trouvé le moyen de répéter éternellement les mêmes breakbeats à l’aide de deux disques identiques. Mais elle est apparue directement à New York, et non à Kingston.

Le rap a des racines en Jamaïque, c’est indiscutable. Elles sont parfois oubliées ou méconnues, c’est juste, mais il n’y est pas né.

Toutefois, ce livre rappelle à de nombreuses reprises, que la musique n’a pas de frontières ; que ce que l’on dénomme usuellement la musique afro-américaine a toujours été, jusqu’à aujourd’hui, en dialogue avec son pendant caribéen ; que la géographie musicale n’est pas la géographie politique et que, musicalement, la Nouvelle-Orléans, matrice depuis un siècle de tant de genres influents et novateurs, est autant caribéenne qu’étatsunienne.

A la toute fin de son ouvrage, Bruno Blum rappelle que ces échanges n’ont jamais cessé. Ils se sont poursuivis avec l’évolution parallèle du gangsta rap américain et du ragga jamaïcain, deux musiques contemporaines qui ont multiplié les points communs tout en restant distinctes l’une de l’autre.

Il aurait pu noter également les similitudes entre le dancehall et tous ces club-raps et party-raps qui sont nés dans ce même Dirty South ( la culture du sud des États-Unis, se distinguant de la culture West Coast et East Coast ), culturellement si proche des Caraïbes.

On pourrait, plutôt que de chercher en Jamaïque le père du rap, signaler davantage encore qu’en matière de musiques, les cousinages sont plus fréquents que les simples liens de filiation.

Jérôme MATHIOT, Antoine CARTIER, Paul de ROBILLARD