Catégorie: Déterritorialisation

L’ANTI-SQUAT : ANALYSE CRITIQUE

Nous avons constaté que l’enquêtée apprécie vraiment d’habiter dans un logement anti-squat et porte un regard positif sur l’organisme qui lui loue l’appartement. Cela nous a surpris car nous nous interrogions sur l’impact social d’une telle entreprise. En effet, ces logements normalisent la précarité d’une partie de la population. Il semble difficilement acceptable de louer des logements en sachant qu’ils ne respectent pas les normes de sécurité habituelles. Cela risque de créer une législation à deux vitesses avec des normes moins strictes pour des logements moins chers.

Il nous parait maintenant indéniable que dans le cas de Marie, l’organisme propose un lieu de vie très agréable et qui fonctionne bien. Elle est d’ailleurs très fière de son appartement et de faire partie de l’organisme. Ainsi, notre question sur sa facilité à parler de son logement, que nous avions prévu avant de visiter ce dernier, semblait inadéquate puisqu’elle n’a aucune raison d’avoir honte de celui-ci. L’anti-squat est particulièrement adapté pour les étudiants car ils savent qu’ils ne resteront que le temps de leurs études dans leur logement. Ils ont accumulé peu de meubles et d’appareils électroménagers et sont donc particulièrement mobiles. Pendant leurs études ils apprennent à vivre de manière indépendante et il est donc pratique pour eux de pouvoir expérimenter différents quartiers, des logements de tailles variées ou la colocation. L’habitat temporaire est donc source de richesses plutôt que d’inconfort.

Toutefois si ce système se généralise, notamment à des personnes précaires, il faudra questionner davantage les enjeux de ce type d’habitat. Car finalement, celui-ci implique que les personnes les plus pauvres soient obligées de vivre dans les logements les plus dégradés en attendant qu’ils soient réhabilités pour les plus riches. On retrouve le concept développé par Ernest Burgess et Robert Park dans leur livre The City où les plus riches chassent les plus pauvres vers la périphérie. Cette succession est désormais plus temporelle et moins spatiale. Les plus pauvres récupèrent les restes usés des bâtiments laissés par les plus riches, jusqu’à ce que ces derniers puissent les réoccuper. Le système de l’anti-squat reste toutefois nettement préférable au modèle de la ville concentrique car il permet une mixité sociale. Les bâtiments se dégradant à des rythmes différents, toutes les classes sociales cohabitent dans le même quartier alors que dans le modèle de Chicago, cette cohabitation est accidentelle et ne dure que pendant la phase « d’invasion ».

L’objectif mis en avant par certains de ces organismes est de créer du profit même pendant les phases de chantier. Cette réappropriation du squat par un système capitaliste laisse toutefois perplexe. En effet, les squats ont souvent été le lieu d’expérimentation d’un mode de vie alternatif. Même si ils sont une nuisance pour les propriétaires ils sont aussi un espace de création artistique et d’inventions sociales. La forme d’encadrement à but lucratif que représentent ces entreprises ne risque-t-elle pas de détruire totalement ces modes de vie ? Cette réponse au squat ne devient-elle pas son opposé allant jusqu’à interdire aux occupants de repeindre leurs murs ou d’accrocher des tableaux ?

D’un autre point de vue, nous pouvons dire qu’il rassure les propriétaires contre le squat éventuel, et conséquemment, qu’ils occasionnent moins de dégradations dans ce genre de logements vacants. Il offre à des étudiants ou jeunes travailleurs un espace très confortable, en opposition aux chambres de bonnes parisiennes plus qu’impossible à vivre et très chères pour ce qu’elles valent réellement. Ce paradoxe est à soulever mais comme le dirait Marie, c’est pour elle une réelle fierté que d’avoir habité ces lieux.

Christopher Barri et Rémi Preud’homme

Le logement anti-squat à Amsterdam : Portrait d’une habitante temporaire

Se loger dans les édifices libres permet de maintenir une densité importante et l’occupation des friches urbaines évite l’étalement urbain. Ce système apporte une nouvelle manière de planifier la ville en prenant mieux en compte les phases de chantier ou d’attente de projets. Limiter l’inoccupation revient finalement à réduire les dégradations dues à l’humidité qui s’infiltre ou celles liées au froid. De plus, l’anti-squat permet de faciliter la réhabilitation. Laquelle est aujourd’hui particulièrement importante pour limiter le gaspillage des matières premières et de l’énergie grise permettant leur production. L’anti-squat pourrait aussi accélérer la mise aux normes BBC du parc existant avec un coût économique moindre.

Marie S. travaille depuis la fin récente de ses études. Elle habite depuis 6 ans à Amsterdam où elle a réalisé ses études d’ergothérapie. Nous avons choisi d’organiser notre interview de manière chronologique pour mieux comprendre son parcours :

I) Son parcours avant de vivre à Amsterdam

II) Comment a-t-elle connu l’association

III) Sa vie dans l’appartement et ses projets futurs

SON PARCOURS AVANT DE VIVRE A AMSTERDAM

D’où venez-vous ? Pourquoi êtes-vous venue vivre à Amsterdam ?

Marie S : « En France, je vivais à Argentan, en Basse-Normandie, je suis ensuite partie vivre à Amsterdam pour mes études d’Ergothérapie et également pour les qualités multiples qu’offre la ville. Je l’apprécie particulièrement, étant hollandaise d’origine. »

Pouvez-vous nous décrire votre « parcours-logement », ainsi que ce qui vous a amenée à connaître l’organisme d’« anti-squat » ?

M.S : « À mon arrivée à Amsterdam, j’ai, dans un premier temps logé dans des appartements dédiés aux étrangers et rapidement, une amie m’a fait part d’une proposition pour aller vivre dans un complexe de bureau où un emplacement était vacant. Par son intermédiaire j’ai pu m’y installer. Depuis mon entrée dans l’organisme, j’ai changé plusieurs fois de lieux et j’ai vécu dans des logements divers. »

L’ORGANISME ZWERFKEI

« Comment fonctionne cet organisme ? Quels rapports entretient-il avec les propriétaires de biens vacants?

M.S : «Zwerfkei s’occupe de nombreux logements inoccupés à Amsterdam et ses environs. Il y en a beaucoup en Hollande. Lorsque personnes n’y habitent, ils peuvent être squattés et dégradés. Pour éviter ça, il y a une loi qui permet de les louer temporairement. Les immeubles, les usines, les maisons ou autres, peuvent être loués par des gens. C’est une forme de gardiennage. Les propriétaires sont rassurés, leurs propriétés ne sont pas squattées, en contrepartie, on en prend soin et on profite de leurs logements. Tout le monde y gagne.

Quelles sont les conditions d’attribution et la durée d’attente pour obtenir un logement ?

M.S : « Malgré les conditions parfois difficiles, le concept d’ «anti-squat» est tellement sollicité que l’unique façon d’entrer dans l’organisme est de bénéficier d’un parrainage. Ils n’acceptent que des gens « clean », bien recommandés et uniquement si un logement vacant peut leur être proposé pour éviter l’accumulation de demandeurs. Ensuite, une fois entré, les personnes de l’organisme peuvent venir contrôler les logements pour savoir si l’entretien est fait, si tout se passe bien, si les règles sont respectées, et les placements d’attributions sont adaptés. Au plus le logement et les règles sont respectées, plus les propositions ultérieures sont attractives. En faisant partie de l’organisme, c’est deux semaines d’attente, mais quand on veut faire partie de l’organisme pour la première fois, c’est presque impossible car il y a trop de demandes en attente. »

Avez-vous le choix de votre logement ou vous est-il imposé par l’organisme ?

M.S : « Chaque membre de l’organisme ne peut refuser que deux fois une location sous peine d’être « viré » de celui-ci, mais refuser un bien est un risque, car ils peuvent ne pas en retrouver d’autres en remplacement ; Il vaut mieux ne pas refuser et avoir peu de critères de sélection pour s’assurer d’avoir un logement. »

Les offres qui vous sont proposées le sont dans un milieu rural ou citadin ?

M.S : « Citadin, mais il existe également des fermes louées à des photographes ou des musiciens qui, dans le cadre de leur travaux, ont des besoins de locaux spécifiques, l’organisme ne gère pas forcément que de l’hébergement, mais aussi des activités professionnelles. »

Puisque certains logements sont loués en attendant d’être réhabilités, quelles normes en vigueur doivent-ils satisfaire (incendie, sanitaire, confort, handicapées…)?

M.S : « L’organisme n’est garante d’un accès direct aux commodités et de la décence des biens qu’elle propose à la location temporaire. »

Comment sont les logements proposés ?

M.S : «En général, il s’agit d’appartements, d’écoles ou de bureaux vacants. Une amie, qui m’a fait découvrir l’organisme occupe actuellement un logement dans une école, sa douche est une douche de chantier, mais au rez-de-chaussée, il y a un énorme gymnase vide, auquel elle a accès libre. Actuellement elle y partage une cuisine, mais elle a déjà vécu dans un logement «anti-squat » où il n’y avait ni gaz, ni électricité, que de l’eau ! »

Quelles sont ses règles d’occupation? Les logements peuvent-ils être partagés par plusieurs locataires ?

M.S : « Quand on occupe un logement «anti-squat», les premières règles sont d’être propre et flexible ; ensuite on n’a pas le droit d’y mettre des tableaux, de refaire la peinture ou encore le parquet ; il ne faut rien changer à l’intérieur du logement pour pouvoir le faire visiter à tout moment dans l’état où on nous l’a proposé. On sait tous qu’il ne s’agit que d’une occupation provisoire, par exemple, dans le cas d’occupation d’une maison à vendre, l’organisme peut exiger le départ des locataires pour une visite. Pour ce qui est du nombre d’occupants, il peut y avoir plusieurs locataires sur un même produit immobilier, cela dépend du type de biens mis à disposition, de l’espace habitable, des accès aux commodités. Il peut s’agir d’une location individuelle ou d’une colocation.»

Qui paye les consommations d’eau et d’électricité ?

M.S : « Cela dépend aussi du type de bien occupé, s’il s’agit d’un appartement ou d’une maison, c’est au locataire de régler ses propres consommations d’électricité et d’eau, en revanche si le logement est au sein d’une école par exemple, occupée et partagée entre plusieurs locataires c’est à l’organisme de gérer ce type de frais et d’en tenir compte dans le total des charges à payer. »

Pouvez-vous voyager quand vous occupez ce type de logement ?

M.S : « Oui mais par exemple, pour un départ de deux mois, il faut d’abord prévenir l’organisme, puis trouver une personne qui garde la maison à sa place et puisse déménager toutes ses affaires pendant cette période si le logement doit être quitté. Par contre, si on est parti en voyage, ils ne préviennent plus s’il y a des visites chez soi, tout le monde rentre comme il veut dans son logement, ce qui est parfois embêtant. »

Quel temps en moyenne restent les locataires dans ce type de logements ?

M.S : « Puisqu’il s’agit d’une location provisoire, cela dépend des besoins du propriétaire. Certains appartements sont mis à disposition avant d’être rénovés, d’autres en attente d’être vendus, donc la temporalité des différentes propositions est très variable d’une location à une autre. S’il fallait faire une moyenne générale, je dirais un an environ.»

Quelles sont les modalités de départ ? Combien de temps à l’avance êtes-vous prévenu d’un éventuel relogement ?

M.S : « Pour les déménagements, on sait qu’on doit quitter les lieux, un mois à l’avance, et deux semaines avant le départ, il faut contacter l’organisme pour trouver alors, ou non une offre de relogement. »

Quels sont les avantages de ce type de logements ? Et à quels publics sont-ils destinés

M.S : « C’est vraiment mieux pour des étudiants qu’un appartement « classique », puisqu’on peut ne payer que 100 euros par mois et par personne à l’organisation pour un logement, ce qui est très raisonnable et adapté au budget faible de l’étudiant. Mais ce n’est pas uniquement destiné aux étudiants, également aux jeunes travailleurs, je connais d’ailleurs des personnes âgées de 35 ans qui y vivent encore. Mais c’est plus dur pour eux, parce que quand ils travaillent, ils n’ont pas forcément le temps de déménager tous les deux mois, c’est là où se trouve la limite du concept d’ « anti-squat », il faut être disponible. »

Connaissez-vous d’autres locataires de ce type d’organisation ?

M.S : « Oui beaucoup d’autres, tout le monde veut être dans l’organisation mais seulement 40% d’entre eux sont vraiment fait pour le concept « anti-squat ». Il y a plusieurs organismes « anti-squat » à Amsterdam ; Ce qui est intéressant, c’est que les squats sont maintenant interdits et l’expulsion des squatteurs est accrue ; plutôt que de laisser les maisons libres, les propriétaires préfèrent passer par des organismes d’ « anti-squat » qui du coup sont de plus en plus nombreux.

PARCOURS PERSONNEL

Cet appartement, que vous occupez actuellement, est-il le premier occupé grâce à l’organisme ?

M.S : « Non, il s’agit du cinquième. »

Combien de temps avez-vous occupée chaque lieu ? Viviez-vous seule ou en colocation ?

M.S : « J’ai occupé mon premier logement « anti-squat » durant six mois au sein d’une colocation de 7 personnes dans un énorme bureau. J’ai été seule pour les deuxième et troisième logements, que j’ai occupé respectivement pendant un an et trois ans. Enfin, je suis en couple depuis que j’occupe le quatrième logement. Celui-ci a particulièrement été dur, puisque je ne l’ai occupé que pendant deux mois. Après seulement deux mois, on vient juste de s’habituer au logement, le déménagement est récent, et on doit déjà le quitter. J’occupe mon logement actuel depuis maintenant trois mois. La vie de couple est préférable dans ce type de logements car les offres proposées alors sont généralement surclassées et plus calmes.»

Avez-vous du rencontrer les propriétaires de ces logements avant d’emménager ?

M.S : « Non, l’organisme s’est occupé de tout. »

Qu’en était-il de la surface de ces derniers logements ? Etaient-ils grands ? Qu’en est-il aujourd’hui ?

M.S : «Oui, ils ont toujours été très grands, celui que j’occupe actuellement fait 90m2»

Comment se compose votre logement actuel ?

M.S : « On entre par un hall très grand. Ensuite il y a le salon qui donne sur la rue par ce bow-window. Au fond il y a la chambre et la cuisine qui s’ouvrent sur le Jardin. »

Que représente pour vous le jardin ? Est-il un « plus » significatif ?

M.S : « Il ne représente pas grand-chose dans mon quotidien, vu que je ne sais pas quand je partirai de ce logement, je ne veux pas perdre de temps à l’entretenir. »

Pouvez-vous aménager votre logement selon vos envies ?

M.S : « Oui, un peu, du moment que je ne touche ni aux murs, ni aux sols.»

Pouvez-vous y inviter des amis ?

M.S : « Oui, mais je ne peux pas y organiser de fêtes. »

Combien payez-vous par mois pour ce logement ?

M.S : « Je paye actuellement 100 euros à l’organisme ainsi que mes consommations électriques.»

Qui paye le loyer, vous ou un tiers ?

M.S : « Je paye moi-même cette somme tous les mois »

A quelle distance se trouve votre lieu de résidence de votre lieu de travail actuel ?

M.S : « Mon logement se trouve à 20 min à vélo de mon lieu de travail. »

Qu’est-ce qui vous rattache alors à un lieu, à votre habitat ? Aimez-vous votre quartier ?

M.S : « J’adore mon quartier ! Si on s’attache au quartier, on s’adapte au logement, mais si la maison est sale, mal entretenue de base, comme celle que j’ai occupée pendant trois ans, où je n’osais y inviter personne, c’est difficile. Pour s’attacher au lieu et bien se l’approprier, il faut qu’il soit un minimum vivable. »

Parlez-vous facilement de votre type de logement autour de vous ?

M.S : « Oui j’en parle facilement puisque c’est légal ! »

Ce logement a-t-il modifié votre façon d’habiter ? Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

M.S : « Oui, dans notre logement actuel, on a mis un tapis « cheap », on a de jolis meubles, mais pas trop parce qu’on déménage souvent, et surtout, nous sommes tenus d’entretenir le logement afin de satisfaire aux critères de l’organisme. On a appris à vivre au jour le jour du fait du risque de déménagement précipité. Enfin, on a surtout appris que 90m2 pour 100 euros par personne seulement, c’est du luxe et que pour ça nous ne devons pas nous plaindre des critères stricts de l’organisme, nous avons de la chance. »

Combien de temps espérez-vous vivre dans un logement de ce type ? Pensez-vous un jour abandonner ce style de vie ?

M.S : « Je ne sais pas, je pense que je voudrai un jour abandonner ce style de vie pour avoir une vie plus stable ; l’« anti-squat » est pénible parfois pour ça, déménager tous les deux mois, c’est difficile pour entreprendre quelque chose. Pour mon copain, ce style de vie pose parfois problème, on ne peut pas se projeter. »

Recommanderiez-vous cette organisme et cette façon d’habiter temporairement à vos amis ?

M.S : « Oui, évidemment. »

Pensez-vous que ce modèle est applicable à d’autres pays ?

M.S : « Oui, et il l’est déjà dans de nombreux pays ! »

Qu’avez-vous pensé de l’interview ?

M.S : « C’est toujours très intéressant de faire partager cette expérience à des gens qui n’en avaient pas connaissance ! »

RETOUR SUR INTERVIEW

Il nous a paru intéressant d’observer comment les habitants s’approprient un lieu de manière transitoire. Questionner ces modes d’appropriation pour des logements temporaires est porteur de projets, dans un monde où la mobilité est de plus en plus importante. Habiter temporairement un lieu, c’est faire du bâtiment une structure capable d’abriter des programmes pouvant changer de nature et d’échelle. Cela crée des frictions entre l’espace et la manière d’habiter celui-ci. Parfois l’adaptation se fait simplement comme dans le cas de Marie S. ; d’autres fois l’espace est plus difficilement appropriable, comme pour le cas d’une amie de l’enquêtée qui loge dans 150m2et qui a du mal à occuper entièrement l’espace.

Christopher Barri et Rémi Preud’homme

La déterritorialisation

Le terme de « déterritorialisation » a été conceptualisé par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans l’Anti-Œdipe en 1972., « qui décrit tout processus de décontextualisation d’un ensemble de relations qui permet leur actualisation dans d’autres contextes. » (Wikipédia)

Par ailleurs, ce terme nous ramenant au concept clé de la géographie « culturelle » désigne le « fait de rompre le lien de territorialité entre une société et un territoire» (Wikipédia). Ce phénomène contemporain nous intéresse car il marque notre territoire et bouleverse nos repères traditionnels.

Jean-Jacques Bavoux définit le territoire et la territorialité : « Le territoire nait à l’interface entre une portion d’espace et un groupe humain. Mais la territorialité, c’est-à-dire l’ensemble des rapports qu’a la communauté avec cette étendue particulière, et multi-forme. (Territoire administratif, animal, identitaire …). »

La notion de territoire fait référence à une entité définie par ses frontières qui en sont ses limites. Elle nous donne une notion de repères. La déterritorialisation est composée du préfixe dé- qui indique une négation, une séparation ou une privation. Le suffixe –tion, lui, désigne un mode d’action. On peut donc définir la déterritorialisation comme l’opposé du fait territorial. Ce mot évoque donc un concept de perte de limites, de repères qui peut être une conséquence de la globalisation.

C’est pourquoi, nous nous intéresserons dans cet article, à travers des ouvrages pris au cours de notre siècle, à montrer comment la déterritorialisation nous renvoie donc aux principes de l’organisation de l’espace et de son fonctionnement.

« Des lieux aux non lieux »

Augé, M. (1992). Non-lieux : Introduction à une anthropologie de la surmodernité. France : Editions du Seuil. 150p. – (Collection La Librairie du XXIe siècle.)

Par la définition du concept du “non lieu”, M. Augé définit également ce qu’est un lieu.

« Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel, historique, un espace qui ne peut se définir comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira un non –lieu. L’hypothèse ici défendue est que la surmodernité est productrice de non lieux … » (Augé, 1992, p.100)

Un lieu possède donc les attributs sociétaux de substance, histoire et d’identité qui ne sont pas interchangeables.

Mais un lieu, dans son sens géométrique, s’inscrit dans une portion d’espace de taille variable avec une position définie et une continuité spatiale à l’intérieur d’une limite qui le circonscrit.

Ce livre nous invite à réfléchir à la possibilité d’une déterritorialisation non seulement des personnes, mais des espaces eux mêmes.

Ainsi, la déterritorialisation d’un espace nous amène à penser sa mutation qui tend à s’extraire de sa position initiale. Ce qui résulterait d’une portion d’espace substituable et interchangeable, standardisée (hypermarché, aéroports, échangeurs autoroutiers) résonnant avec la qualification du non lieu de Marc Augé.

En introduction de ce livre, l’auteur narre l’itinéraire d’un voyageur globalisé et de ses pratiques dans un espace qualifié de non lieu (ici, l’aéroport) et en démontre les codes usuels dans ces espaces pour conquérir son anonymat afin d’en avoir l’accès.

Le phénomène de déterritorialisation, nous conduit à penser l’espace à toutes ses focales : de la microgéographie à une vision locale si nous référons à la notion d’un « lieu » à la macrogéographie avec sa vision global nous renvoyant à la notion du « non lieu ».

Une mobilité sans cesse croissante

Virilio, P. ; Depardon R. ; Scofidio D. ; Hansen M. (2010). Terre natale : Ailleurs commence ici. France : Actes Sud. 152p.

Conversation entre Raymond De pardon et Pau Virilio p.9 -28

Paul Virilio s’exprime sur les phénomènes des mouvements migratoires de la société subissant des changements climatiques. Son regard à travers cette exposition, se porte sur une population qui tend à disparaître en marge de la mondialisation.

Il introduit en cela, la crise de la localisation dérivé des conflits climatiques, politiques, économiques…

Par ailleurs, son intérêt sur la notion du mouvement interroge l’enracinement rural et l’urbain « comment allons-nous vivre dans ce mouvement perpétuel ? » ; cela nous a semblé approprié avec la notion de déterritorialisation.

Paul Virilio explore ainsi, les mots clés tel que l’identité (inscription dans un lieu), traçabilité (inscription dans un mouvement) et le sédentarisme ; qui sont remis en cause par les nouvelles technologies de communication qui s’intensifie et développant l’interactivité.

« … nous assistons à la fin de la ville… »

L’exil urbain n’est alors plus question de ville ayant un centre, de périphérie mais « d’outre-ville » mais est une « ville en mouvement ».

En cela, il met en évidence le développement des espaces « non lieux » : gares, aéroports, les espaces en transit… qui sont les carrefours de notre mondialisation.

Nous comprenons à travers cela qu’un espace quelque soit sa nature, n’est pas qu’un support passif ni un cadre inerte mais est un agent intervenant à travers de nombreux processus.

Le tourisme et la marchandisation du lieu

Urry J. et Larsen J., (2011). The Tourist Gaze 3.0. Los Angeles-Londres-New Delhi-Singapour-Washington : Sage. 282p. – (Collection TCS)

Après l’évocation de l’idée du mouvement avec Paul Virilio, l’imaginaire urbain nourrit par le tourisme et ses visiteurs s’infiltrant dans la modernité urbaine ou de la « surmodernité » de l’analyse de John Urry , nous conduit à nous intéresser au tourisme comme reflet et conséquence de cette pratique de la déterritorialisation.

L’auteur souligne dans ce livre l’importance du regard du touriste qui est un élément majeur à l’étude et à l’organisation de notre société : plus consommatrice, plus technologique et plus mobile.

Par ailleurs, ces analyses comportementales touristiques conditionnent les politiques d’aménagements mises en œuvre pour satisfaire au mieux les visiteurs et l’économie locale.

Le lieu touristique est donc une ressource économique avec un potentiel illimité créant son identité dans un espace né d’un “non-lieu” ou dans un espace ayant déjà un fond patrimonial. Ce qui semble fonctionner pour l’éternité , à condition de le maintenir à jour des pratiques touristiques. Cette condition induit qu’un lieu “as found” ne peut pas fonctionner touristiquement s’il n’a pas été revu et corrigé.

L’auteur appelle cela la métaphore du château de sable :

“ A particular physical environment does not inself produce a tourist place. A pile of appropiately texturee sand is nothing until it is turned into a sandcastle. It has to be designed into buildings, sociabilities, family life, friendship, and memories.”

(Urry, 2011, p 119)

Tous les lieux qui présentent des intérêts paysagers, historiques, culturels ou esthétiques, ne deviennent donc pas instantanément des destinations touristiques. Ils ont besoin d’être mis en tourisme . C’est-à-dire de souffrir d’une préparation en terme d’accessibilité, de planification des commodités mais aussi du récit qui l’accompagne.

La question de l’authenticité est également posé dans ce livre car le monde du tourisme se met en scène à des fins commerciales.

Vers une culture globale

Bourriaud, Nicolas, Radicant : pour une esthétique de la globalisation, 220 p, Editions Denoël, 2009, Paris

Dans son introduction du livre Radicant, Ncolas Bourriaud s’interroge sur les effets de la mondialisation sur la culture.

Cette question nous a paru intéressante car aujourd’hui l’image d’un territoire est construit par sa culture.

Nicolas Bourriaud nous explique que l’idéologie britanique du multi-culturalisme n’est en fait qu’un mot pour ne pas employer le terme de globalisation et produit l’inverse de ce qu’elle est sensée faire.

“Quant à la fameuse “hybridation culturelle”, notion typiquement postmoderne, elle s’est révélée être une machine à dissoudre toute véritable singularité sous le masque d’une idéologie “multiculturaliste”, machine à effacer l’origine des éléments “typiques” et “authentiques””p 12-13

Pour lui, la culture est bien devenue unique et globalisée.

On retrouve aussi les idées de John Urry et Paul Virilio lorsqu’il dit que “Les différences culturelles, momifiées dans un sirop compassionnel, seront ainsi sauvegardées dans le village global – afin sans doute, d’enrichir les parcs à thèmes dont le touriste culturel se régalera.” p13

Pour Nicolas Bourriaud, la culture se réduira à mettre sous cloche des marques culturelles fortes pour le montrer au monde. Mais il s’agirait plus d’une culture passéiste et non contemporaine dans le sens où il n’y aura plus qu’une seule culture pour tout le monde.

Plutôt qu’un multi-culturalisme, Bourriaud expose sa théorie de l’alter-modernité, c’est-à-dire qui appartient à son temps. Il pense à une culture qui serait l’inverse de la politique de globalisation. Cette culture pourrait naître des différences et des singularités contrairement à la globalisation qui est basée sur la standardisation.

Il fait d’ailleurs un parallèle plus loin dans son livre en dénonçant la consommation de masse qui est régie par des grands groupes qui cherchent à se développer et donc à vendre leurs produits dans un maximum de pays. De ce fait, ils uniformisent les modes de vies.

La déterritorialisation, comme vu plus tôt, évoque l’absence de frontière. On retrouve cette idée chez Nicolas Bourriaud qui explique qu’avec les flux migratoires, financiers, d’expatriations, la densification des réseaux de transports et l’explosion du tourisme de masse “déchaînent de violents replis identitaires, ethniques ou nationaux.” Il n’y a plus de limites. Il donne comme exemple le language où il existe des milliers de langues mais quatre sont parlées par la majorité des populations. Et cela tend à s’uniformiser.

Par ailleurs, il met en cause internet qui permet de véhiculer des idées très rapidement avec la mise en réseau de grands médias. On peut d’ailleurs faire un parallèle avec Google Earth qui nous permet de voyager depuis notre salon. La relation entre l’espace et le temps est comme nul.

Mais internet permet aussi de protéger des particularités locales ou nationales en les exposant sur la toile.

Pour finir, Nicolas Bourriaud pense que “le paysage” mondial est modelé par la pression d’une surproduction d’objets et d’informations ; et par une uniformisation des cultures et des languages. La diversité doit devenir une valeur en constituant des catégories de pensée. Il parle d’échanger plutôt que d’imposer. Son alter-modernité se veut en dehors de tout radicalisme.

Par ailleurs, il nomme son livre “Radicant” qui à l’image d’un rhizome n’a pas d’origine mais une multitude d’enracinements simultanés ou successifs.

A travers ces ouvrages, nous avons noté la prégnance de l’idée de temporalité qui s’en trouve être bouleversé par le progrès technologique ( causé par la globalisation selon Nicolas Bourriaud) et modifie l’interaction entre l’homme et son environnement.

Avec internet pour exemple, nos rapports à l’espace et au temps sont diffus dans un espace ou “lieu” virtuel qui nous donne accès à une plus large culture du monde. Et nous offre la possibilité d’échanger différentes cultures sans les imposer aux autres. Internet enrichit donc nos connaissances sans nous obliger à adhérer à une culture spécifique.

Ce contact distancié avec ce support fausse en partie notre réalité car ce support médiatique dirige notre regard sur ce que l’on veut nous montrer.

Ce qui nous ramène au tourisme, qui conduit pour certain à une violente réalité.

Néanmoins, les visites touristiques sont adaptés aux touristes pour les conforter dans leurs voyages, ils ne visitent alors que des sites qui embellissent l’image du pays.

La mondialisation n’est pas forcément la bête noire décrite dans ces ouvrages. Certes, elle efface les frontières, mais dans un même temps, elle ouvre les pays au reste du monde et permet de les développer. Nicolas Bourriaud pense que la mondialisation a globalisé les cultures et qu’elle engendre une perte d’imaginaire.

Pour nous, elle permet d’accumuler un savoir qui augmente l’imagination.

Finalement, quelle serait l’image du monde si cette déterritorialisation tendait à se globaliser ?

Planète Coruscant, Star Wars.

Sylvie Ly – Marine Patey

Du territoire au non-lieu : la «multiterritorialité»

Le terme de « déterritorialisation » a été créé en 1972 par Deleuze et Guattari dans Anti-Œdipe. Il caractérise un processus de décontextualisation : « une déclassification qui les [objets, gestes, signes…] libère de leurs usages conventionnels envers d’autres usages, d’autres vies. » La déterritorialisation est un concept qui peut être utilisé dans de nombreux domaines : politique, social, art, architecture, etc. « Devenu également concept de géographie culturelle, il désigne le fait de rompre le lien de territorialité entre une société et un territoire. ». Mais comment se définit un territoire ?

La notion de territoire est large, elle aussi. Elle peut s’appliquer à de nombreux domaines : géographie, politique, économique, social et culturel. C’est, dans un premier sens, « une étendue de terre, plus ou moins nettement délimitée, qui présente généralement une certaine unité, un caractère particulier. » mais c’est aussi, du point de vue sensible, « un lieu, espace qu’une personne considère comme sien, où elle se sent à l’aise. » et on peut l’étendre à : « ce sur quoi porte, s’applique quelque chose, ce qui en constitue le contenu, la matière : territoire intellectuel, moral ; le territoire de l’intelligence, de l’enfance ; les territoires de l’art, de l’avenir, de la conscience, de l’esprit, de la luxure, de la métaphysique, de la pensée, du passé, de la sensibilité. » (Définitions tirées du trésor de la langue française)

En fonction du territoire concerné, on peut supposer que la déterritorialisation peut se lire sous une forme précaire, de privation de territoire, de perte d’identité ou peut représenter un enrichissement par un partage au-delà des limites du territoire donné.

Le mouvement de déterritorialisation peut être suivi d’une reterritorialisation. Mais aujourd’hui, avec internet, la mobilité des populations, les flux immatériels (capital, etc.) le processus de déterritorialisation est grandissant et n’est pas toujours suivi d’une relocalisation. Il s’agit d’une libération d’un territoire donné. Le territoire n’est plus fixe, il est mouvant et accessible par tous. On peut alors parler de « multiterritorialité ». « La multiterritorialité est la possibilité de faire l’expérience simultanée de différents territoires, tout en reconstruisant de manière permanente celui que l’on considère sien. » Cette évolution a changé notre rapport au temps et à l’espace.

Comment se situe l’architecture dans ce mouvement de mondialisation ? Quel doit être le bon langage de l’architecture ?

Les espaces où les codes et les repères sont universels et standardisés, comme les gares, ou les espaces hyperfonctionnels du métro, questionnent le rapport au territoire.

Les non-lieux seront-ils le patrimoine de demain?

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

La Ville Souterraine

Imaginez vous dans le métro de Châtelet sans un seul panneau pour vous orienter. Vous êtes seul dans un espace désincarné, sans identité, si ce n’est celle des carreaux blancs qui commence à vous être familière. Dans le métro Parisien comme dans tous les transports de la ville souterraine, le caractère relationnel à la base de tout espace public disparaît au profit d’une hyper fonctionnalité de l’espace. Cette hyper fonctionnalité du métro Parisien se traduit au travers d’espaces relativement identiques dans lesquels la signalétique constitue une des caractéristiques principales et où règne la recherche de fluidité en ce qui concerne les circulations. Ces connexions souterraines permettent ainsi de relier différents lieux de la ville et du territoire dans une recherche d’efficacité et de rapidité. Cette efficacité se fait cependant au détriment de tout caractère relationnel.

La ville souterraine, ses couloirs, ses quais font-ils alors partie des non-lieux tels que définis par Marc Augé ? Présentent ils à la fois un caractère historique, relationnel et identitaire ? L’exemple du métro Parisien nous permet de répondre en partie à cette question. Le caractère relationnel, comme nous l’avons souligné précédemment, a disparu au profit de l’hyper fonctionnalité de l’espace. La création du métro Parisien à l’occasion de l’exposition Universelle de 1900 rend relativement évident son caractère historique. Enfin, son caractère identitaire est plus discutable. En effet, considéré dans son ensemble, le métro Parisien possède une identité forte. Il se différencie par exemple du métro Marseillais ou encore Lyonnais. Au contraire, les stations Parisiennes entre elles se différencient assez peu les unes des autres. En effet, deux stations de métro se distinguent avant tout par le nom inscrit sur leurs parois, parfois par leur configuration spatiale, bien que celle ci soit souvent réduite à une légère variation de la longueur des quais et à l’emplacement des sorties et accès aux correspondances. Ces différences sont trop légères pour définir une identité propre à chaque station. Ainsi, le caractère identitaire du métro Parisien est donc plus ou moins présent suivant le référentiel considéré.

Pourtant, il existe des stations dont l’identité est particulière, comme la fameuse station Arts et Métiers ou encore Assemblée Nationale. Certaines stations résistent donc à cette désincarnation de l’espace souterrain de la ville en créant une identité qui leur est propre mais en illustrant cependant ce qui se trouve à la surface de la terre, là ou les espaces sont reconnaissables et possèdent une réelle fonction de mise en relation des personnes. Au contraire, l’espace hyper fonctionnel de la ville souterraine nous pousse vers un certain isolement. Isolement de la lumière naturelle et du monde vivant. Par ailleurs, les voyageurs ne sont plus considérés comme des individualités mais comme une masse, une foule.

Aujourd’hui, c’est donc la signalétique, écrite ou orale, qui nous permet de nous situer dans une ville ou dans un pays, grâce à la langue notamment qui constitue notre principale référence.

Rapport entre espace souterrain et espace urbain

Les différentes sorties vers l’espace urbain, la connaissance des lieux nous permet de nous localiser plus ou moins précisément dans la ville tout en se trouvant dans son espace souterrain.

Sous terre, tout deviendrait alors artificiel : la lumière, les décors, les relations ne passant qu’au travers des haut parleurs dont la voix nous devient peu à peu familière. Prenons l’exemple de la voix de la Sncf aujourd’hui si reconnaissable. Cette voix fait aujourd’hui partie de l’identité des gares Tgv. C’est donc que le caractère identitaire des gares réside dans la signalétique relevant du caractère non relationnel de l’espace.

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

La gare, une architecture déterritorialisée ?

Où suis-je ?

Pour se localiser, l’oeil est à la recherche de repères : une rue, une place, un bâtiment, etc. Mais ces repères ne sont pas toujours architecturaux, comme on le voit pour le métro où la signalisation est souvent indispensable. Il y a également la population rencontrée qui peut être significative de l’espace vécu.

Dans les aéroports internationaux ou les grandes gares, se croisent tous types de populations, la signalisation est souvent en anglais ou fonctionne par signes, et l’architecture paraît strictement fonctionnelle. Peut-on parler, pour ce type d’édifices, d’architecture déterritorialisée ?

La gare, un monument fonctionnel ?

Sans pour autant être identiques les gares de l’ère industrielle gardent un caractère commun, celui d’être identitaires c’est à dire qu’elles possèdent un vocabulaire architectural qui leur est propre, celui de la halle métallique bien qu’elle soit camouflée par une façade en pierres plus conventionnelle. La hauteur des halls de gare, anciennement halles, renvoie à l’histoire. Le hall suggère et symbolise la hauteur des halles des gares du XIXè siècle faisant appel à la mémoire des voyageurs. Par ailleurs, la monumentalité renvoie en partie à l’idée de patrimoine. Pourtant, les gares ne sont pas classées aux monuments historiques mais simplement inscrits sur la liste supplémentaire. Et, tout en faisant signe, elles figurent le patrimoine contemporain public et ferroviaire. Ce patrimoine n’est pourtant pas toujours apprécié par le voyageur commun et il semble alors discutable d’investir autant de moyens et d’espace dans un lieu qui se doit d’être avant tout purement fonctionnel. En tant que patrimoine, et surtout du fait de leur caractère fonctionnel, les gares présentent un intérêt suffisamment grand pour être conservées. Les gares nouvellement conçues comme les gares du XIXè siècle, en s’inscrivant toujours dans un vocabulaire architectural monumental seraient donc des monuments fonctionnels, ce qui semble paradoxal dans le sens où tout monument n’a pour fonction que de commémorer, de rappeler un événement passé alors que la gare répond à des fonctions concrètes. Cette monumentalité suggère une certaine vocation de la gare contemporaine : faire appel à la mémoire des voyageurs et suggérer l’histoire. Elle rappelle ainsi les événements qui ont pu se dérouler globalement dans l’ensemble des gares tout en s’adaptant à son contexte et aux besoins fonctionnels actuels liés à la circulation et au stationnement des foules.

La gare, un espace relationnel ?

L’imaginaire lié à la gare et au train

La gare constitue un espace de dramatisation. En ce sens, elle peut être considérée comme un espace relationnel. En effet, un certain nombre de scènes cinématographiques se déroulent dans des gares sur les quais, au départ ou au retour des personnages. Cet espace englobe les enjeux liés aux soldats, à leur départ, à la séparation des personnes qui s’aiment. C’est le lieu de convergence des hommes mobilisés à la veille des guerres et de retour des victimes du front, le lieu où s’entassent de manière désordonnée les flux humains durant l’exode des civils et où se stockent les humains rassemblés par les nazis. La gare possède donc de façon implicite le souvenir de la guerre, les injustices et les souffrances qui y sont associées. Qu’elle soit ancienne ou contemporaine elle ne peut nier cette caractéristique mémorielle, ce qui fait d’elle un espace relationnel.

Aspect social et division en classes

Au XIXè siècle, la gare fait partie des espaces de la ville où sont décrits les différentes strates d’une société. Particulièrement marquée au XIXè siècle, la division en classe est d’avantage fonctionnelle aujourd’hui, c’est à dire que les voyageurs sont inclus dans des cases qui ne leur correspondent pas véritablement. En effet, les premières et secondes classes sont actuellement abstraites et n’illustrent plus la division de la société. Les différences de prix des billets de première et seconde classes sont parfois faibles, plus rarement inverses. Par ailleurs, le prix parfois trop élevé des billets montre que le train est un mode de déplacement relativement coûteux ce qui sous entend qu’il est réservé à une certaine partie de la société. La troisième classe n’existe plus. Certainement car le coût du billet ne lui est pas accessible. Pourtant la gare fut le lieu de convergence de nouveaux flux humains et des catégories sociales les plus basses dans les années trente lorsque les premiers congés payés furent donnés aux ouvriers. Cette question liée à la division de l’espace de la gare et du train en classes concerne actuellement le fonctionnement et l’économie liée à un certain mode d’emploi de la gare et a perdu son impact social faisant de cet espace un lieu plus fonctionnel que relationnel. Notons de plus, qu’au XIXè siècle la division de la gare en classes ne mettait pas les voyageurs en relation mais participait d’avantage à leur division accentuant le caractère non relationnel de cet espace.

Un fonctionnalisme désincarné

« L’espace du non lieu ne créé ni identité singulière, ni relation, mais solitude et similitude »

Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, 1992

La signalétique

Alors que les lieux anthropologiques créent du « social organique » selon Marc Augé, les « non lieux » créent de la « contractualité solitaire1 ». Le lien entre l’entourage et les individus dans le « non lieu » passe par les mots. Ces textes correspondent à un certain mode de fonctionnement de l’espace. Marc Augé montre que les conditions de circulation sont mises en place par des énonciateurs présents moralement et non physiquement. Panneaux, affiches et haut-parleurs viennent guider le voyageur lors de son parcours au sein du « non lieu ». Autrement dit, le voyageur ne saurait s’orienter dans cet espace en l’absence de cette signalisation. Le « non lieu » est donc caractérisé par l’invasion de l’espace par le texte ce qui entraîne la classification des gares parmi les « non lieux », quelque soit leur période de réalisation.

Un mode d’emploi unique pour tous

« Le non lieu créé l’identité partagée des passagers. »

Marc Augé, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, 1992

Au sein des gares, chaque individu est identique aux autres dans son comportement ce qui permet de définir un certain mode d’emploi de cet espace. Toute personne suit un certain itinéraire le guidant du guichet (si le passager n’a pas encore son billet en possession ce qui est peu probable étant donné le nombre de transactions aujourd’hui faites sur internet) jusqu’à sa place dans le train.

Cependant, le voyageur, même s’il arrive qu’il voyage seul, est bien souvent attendu au bout du quai par sa famille ou ses amis. Il retrouve son identité en descendant du train alors qu’il l’avait perdu en y montant devenant un passager parmi tant d’autres. Mais une fois hors du train, le fait qu’une personne particulière l’attende sur le quai lui redonne une certaine singularité. La solitude des personnes ferait donc leur similitude. C’est à dire que toute personne seule est amenée à se comporter de manière identique à toutes les autres, seules elles aussi, et, ce comportement particulièrement silencieux correspond à celui d’un non lieu. Mais, à partir du moment où un passager interagit avec un autre, il retrouve sa propre identité et diffère des autres utilisateurs de la gare.

La gare devient un pôle multimodal

Du camouflage à la disparition,

La gare est elle un espace menacé ?

Ce qui différencie aujourd’hui la gare ferroviaire des gares métros et RER souterraines, c’est que les secondes n’ont pas de forme et qu’elles sont invisibles. Elles existent uniquement par les flux de voyageurs qui les traversent. Cette disparition en sous sol de la gare, est certainement liée à la densification des villes et à la nécessité croissante de créer du logement. Par ailleurs, la gare devient aujourd’hui un pôle multimodal, c’est à dire un espace où se croisent l’ensemble, ou du moins, une partie des différents modes de transports existants. La gare aurait donc tendance à disparaître non seulement de manière idéologique mais aussi visuellement dans le sens où elle finira certainement enterrée comme c’est le cas aujourd’hui de nombreuses stations de métro à Paris ou de la gare de Turin Porta-Susa1. Bien que le bénéfice de l’enfouissement des infrastructures ferroviaires soit exploité en terme à la fois spatial et symbolique, les trains ne sont plus visibles. La lisibilité de la fonction de la gare par le train n’est plus possible ce qui a poussé les architectes d’AREP à concevoir en surface un bâtiment dont la morphologie linéaire, et la transparence évoque le TGV : un tube de verre de la longueur de deux rames de TGV matérialise l’existence des voies souterraines.

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

Uniformisation de l’architecture : utopie ou distopie ?

Superstudio, 1969-1971, « Le monument continu : un modèle architectural pour une urbanisation totale », photomontage

Le groupe d’architectes Superstudio imagine dans ce photomontage une mégastructure qui fait le tour du monde. Géométrie multipliée à l’infinie, « neutralité », fonctionnalité. Ils s’interrogent sur les pensées des modernes et poussent à l’extrême certains concepts pour en faire émerger des contradictions. Ici, l’idée d’une architecture universelle quel que soit les spécificités du territoire et sa culture. Cette idée part d’une volonté d’offrir à tout le monde le même confort, une égalité des droits. Mais pour autant, l’architecture peut-elle se concevoir également dans tous les pays ? L’efficacité de la multiplication de modules prime-t-elle sur la question de la diversité et de l’identité des territoires ? Cet anonymat signifie-t-il appropriation par tous où pauvreté de la réponse architecturale ?

La question reste toujours d’actualité, et on imagine la complexité des réponses en fonction des cultures, des rapports au patrimoine qu’entretiennent différemment l’une et l’autre société, associés à l’uniformisation des modes de vie.

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

La déterritorialisation de l’architecture

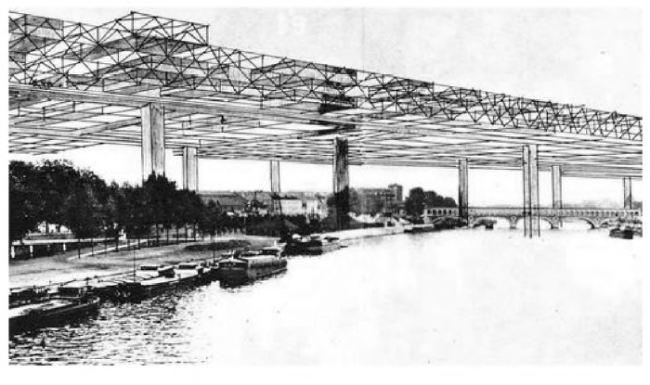

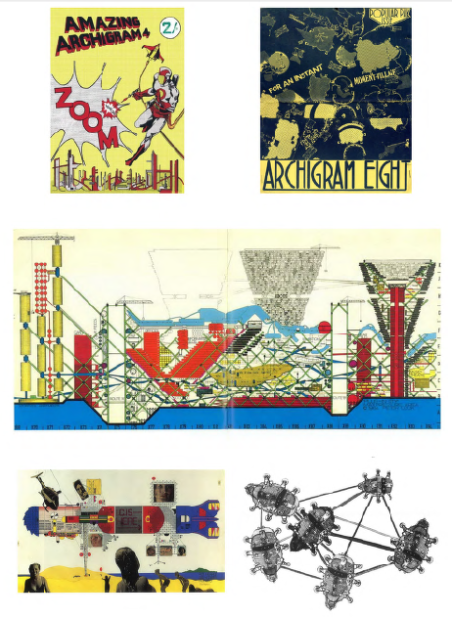

Une révolution architecturale s’opère avec des groupes tels qu’Archigram, GEAM (groupe d’étude d’architecture mobile), Archizoom… En remettant en question le rapport au sol de l’architecture avec leurs utopies, ils déterritorialisent l’architecture vers d’autres horizons. Ils mènent une réflexion sur les villes et les structures qui pourraient être habitées différemment. Ils génèrent par leurs utopies une déterritorialisation de l’architecture, en développant une architecture mobile et évolutive. Yona Friedman avec «la ville spatiale» ou encore Peter Cook avec «plug in city», proposent des alternatives à l’architecture existante, par des superstructures qui se posent au-dessus des villes existantes.

Selon l’historienne de l’art Marie‐Ange Brayer, « c’est la ville des cartes habitées (…) L’architecture appréhendée comme “paysage artificiel” est devenue une topographie propre. La carte de géographie n’est plus apte à en rendre compte puisque ce territoire architecturé est déjà devenu en lui‐même une représentation, un graphe, un diagramme autonome, qui se joue des contraintes factuelles du territoire comme extériorité. L’architecture est ici une carte de géographie, mais sans référent ». Ainsi la déterritorialisation architecturale, proposée notamment par Archigram, génère à la fois une nouvelle architecture, une nouvelle ville, mais également une nouvelle géographie.

La déterritorialisation touche de nombreux domaines, induit de nouvelles préoccupations et donne de nouveaux points de vue à l’Homme.

L’Architecture mobile, 1970,

Helix City, Nakagin Capsule Tower

Projet et réalisation de Kisho Kurokawa, 1961 et 1970-1972 / Mouvement Métaboliste, japonais, 1959

Plug-in-City,Walking City, Instant City

Projets d’Archigram (Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb and David Greene) dans Archigram, 1961-1974

No-Stop City

Projet d’Archizoom, 1969-1972

Andrea Branzi, Le Design italien, « La casa calda », L’equerre, 1985

Andrea Branzi, No-Stop City. Archizoom Associati, Éditions Hyx, 2006

Ce qui émerge en architecture de cette mouvance est sans doute le «centre Beaubourg», de Renzo Piano et Richard Rogers, par la construction de ce bâtiment incongru pour l’époque au cœur de Paris. En déterritorialisant un îlot insalubre, un siècle après les grands travaux d’Haussmann, cet îlot est « reterritorialisé » par la création d’un « centre culturel (…) qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle (…) qui serait moderne et évoluerait sans cesse. » (Georges Pompidou). Cet édifice est un lieu à part entière au sein d’un environnement historique qui génère des espaces temporels différents, mais cohabitants ensemble, créant un nouveau territoire.

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

Internet : L’Art de la déterritorialisation

Voyager depuis chez soi, par un simple clic, sans jamais se soucier d’aucune frontière. Internet est sans doute l’un des outils de ce siècle, qui permet avec brio d’avoir le monde à la porter de ses doigts sans bouger d’un pouce !

Il semble qu’Internet permette de s’évader hors des frontières physiques pour s’approprier une réalité/ un monde virtuel. Avec internet sont nés de nouveaux réseaux virtuels qui ouvrent les individus à d’autres horizons. L’hypertexte permet ainsi de passer d’un endroit à un autre très rapidement juste en cliquant.

L’art, résolument avant-gardiste des tendances des diverses époques, a réussi à prendre sa place au sein de la toile. Le « cyberart » invente ainsi une nouvelle façon de s’exprimer à travers un outil qui révolutionne notre vie quotidienne, tout comme l’acheminement de l’eau au sein des habitations a révolutionné la façon de vivre des individus. Internet génère une évolution des comportements humains, ce qui a une répercussion au sein de l’art.

Olga Kisseleva est une artiste franco-russe qui développe depuis les années 90 un travail à travers divers médias: vidéo, photo, installation, performance, nouvelles technologies.

Elle interroge des faits de société, identitaires, territoriaux, artistiques, intellectuels, à travers une méthodologie scientifique, liée au post- modernisme.

Elle montre à travers ses travaux que le fait d’envoyer un mail ne dépend pas de l’endroit d’où l’on vient, mais du fait que l’on vive avec son temps au 21e siècle. La géographie ici importe peu, puisque toutes les frontières, les distances, les barrières sont abolies, c’est donc un moyen universel pour l’Homme de vivre sa vie de façon réelle ou virtuelle. C’est ce que tente de nous faire comprendre Olga Kisseleva par son œuvre «Where are you?». En s’adressant à tous de la même façon quel que soit nos origines, l’art est universel et permet d’être compris de tous.

Dans son œuvre «How are you» l’artiste pose cette question à des personnes de pays différents et recueille ces réponses sur ordinateur, elle crée ainsi des liens hypermédias entre toutes ces réponses qui forment un seul hypertexte, une réponse collective.

Ainsi, même si selon les pays la question n’a pas le même sens, les réponses génèrent un sens collectif qui donne naissance à cet œuvre interculturelle, où la frontière de la culture et du langage sont surpassés.

Les œuvres d’Olga Kisseleva montrent bien le phénomène de déterritorialisation qu’internet génère au sein de nos vies.

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin

La déterritorialisation de l’art

Concept phare de la philosophie Deleuzienne, la déterritorialisation illustre la culture pop, mais pas que…

Jusqu’alors, l’art détenait une forme d’appartenance sociale. Le pop art renverse cette idéologie. Le quotidien devient un art à part entière. Pourtant, il semble que le dadaïsme, qui veut rompre avec les valeurs morales et les codes bourgeois de l’époque, est un mouvement de remise en question du monde, de ses ordres établis et de son langage, et par conséquent, un mouvement de déterritorialisation. Marcel Duchamp, par ces ready-mades, fait d’un objet existant une œuvre d’art en le changeant de contexte. Ainsi, il déterritorialise l’objet de son territoire d’origine pour le « reterritorialiser » dans un autre environnement, celui de l’art. L’urinoir de Duchamp, objet utilitaire à l’origine, prend un tout autre sens avec Marcel Duchamp en devenant une œuvre originale et un emblème nouveau.

D’autres mouvements, tout comme le pop art, ont repoussé les limites au sein de l’art. En cherchant d’autres moyens d’expression et d’inspiration que la nature, la mythologie, etc. Les nouveaux mondes, le quotidien, la vie et ses évolutions en tout genre (intellectuelle, technologique, scientifique, politique…) vont être une source d’inspiration inépuisable. Les formats et les nouvelles expressions déterritorialisent également l’art, tel que le collage et son évolution informatique avec des logiciels comme photoshop, qui permet en quelques clics d’importer d’un territoire à un autre une image. Ainsi, par l’évolution des techniques, ce processus de déterritorialisation permet à l’art et aux artistes de s’émanciper vers de nouveaux territoires et donne à lire de nouveaux profils comme les graphistes.

- Andy Warhol, Soupe Campbell I (Tomate), 1968

Marine Franceschi_Lysiane Kaiser_Typhanie Deroin