Catégorie: Exclusion

Les autres lieux de la ville : La petite ceinture, antithèse de la ville au cœur de la ville.

Notre questionnement sur les « autres lieux » nous a amené à nous intéresser à cet espace qui semble être quasi désert alors qu’il est au cœur de la métropole parisienne. En regardant vers ses origines et grâce au travail d’un jeune photographe parisien, nous proposons de voir comment cet espace a pu se constituer en une sorte d’antithèse de la ville.

La genèse d’un espace résiduel

Les origines de la petite ceinture remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle. Le développement du chemin de fer, et en particulier des lignes radiales au départ de Paris entraine la multiplication des grandes gares terminales (St Lazare, Austerlitz…). Ces aménagements revenant à des compagnies privées, aucun plan d’ensemble n’est envisagé pour l’interconnexion des gares, si bien que la ville devient un point de rupture de charge, les voyageurs devant emprunter une voirie urbaine déjà bien encombrée pour transiter entre les dix terminus ferroviaires.

L’Etat décide alors la construction d’une ligne de chemin de fer ceinturant Paris à l’intérieur des boulevards des Maréchaux. En plus de relier les grandes gares entre elles, cette ligne a la vocation stratégique d’assurer l’approvisionnement des nouvelles fortifications construites à partir de 1841 (Enceinte de Thiers), aussi bien en hommes qu’en ravitaillement ou en armement. La construction de l’infrastructure débute en 1852 pour s’achever en 1869. Elle forme alors une boucle de trente-deux kilomètres de long.

La guerre franco-prussienne (1870) démontre l’intérêt de cette ligne (huit cent mille hommes de troupes transportés en six mois), mais aussi ses limites avec son manque de capacité, ce qui mènera à l’aménagement en périphérie de la Grande Ceinture en 1877.

Face à la concurrence croissante du métropolitain, le trafic voyageur décline et la ligne est désaffectée au trafic de voyageurs en 1934. Laissée en friche, elle est progressivement murée, grillagée, quand elle n’est pas tout simplement amputée d’une partie de ses voies ferrées. Seul vingt-trois des trente-deux kilomètres originels subsistent de nos jours.

Cet espace ne possède aujourd’hui plus aucune fonction propre. On pourrait à première vue penser qu’il est complètement déserté, inhospitalier. Pour autant, ceux qui l’arpentent ont pu constater le contraire.

Enquête sur les « inhabitants » de la petite ceinture

Nos recherches sur cet « espace résiduel » nous ont aiguillés vers le blog du jeune photographe BBKORP (http://bbkorp.com/category/urban-ghosts/) qui arpente depuis plusieurs années cette ancienne ligne.

Nous avons souhaité faire connaitre une enquête qu’il a réalisée et publiée en 2012 dans laquelle il s’intéresse aux « inhabitants » de ce lieu : http://bbkorp.com/2012/12/15/264/.

Arpentant un tronçon de la ligne situé entre la flèche d’or (XXe arrondissement) et Tolbiac (XIIIe arrondissement), le photographe nous fait remarquer la topographie particulière des lieux : tantôt creusée comme une faille dans la ville, tantôt surélevée pour franchir d’autres voies, la petite ceinture s’inscrit dans un rapport d’isolement net de l’urbanité qui l’entoure. Elle est parfois traversée par des ponts, mais toujours les pieds l’évitent, la contournent, comme si la ville l’avait refoulée.

L’accès y est difficile (comme nous avons pu nous en rendre compte lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain). Grillages, barbelés, parpaings… la ville a déployé tous les moyens d’évitement dont elle dispose pour isoler cet espace. Pour autant, BBKORP remarque les tôles arrachées, les barbelés découpés, et nous laisse comprendre que cet espace est habité.

Son exploration le conduit jusqu’aux abris de fortune des SDF : tentes, cabanes en planches de bois aménagées sous les ponts. Cette zone se présente comme une « ville antithétique », dans le sens ou toute une population y vit –y survit- en faisant directement face aux conditions rigoureuses de l’environnement extérieur. L’architecture de ces lieux, qui a fait l’objet d’une réappropriation, est loin d’être humanitaire. Si bien que le photographe n’hésite pas à qualifier les habitants de ce lieu inhabitable par le terme « inhabitants ».

Le travail de BBKORP nous confirme la nature « d’autre lieu » de la petite ceinture, au sens Stalkerien du terme. Espace interstitiel, abandonné, imprégné de la mémoire de son passé ferroviaire, il peut aussi être vu comme le « négatif de la ville », la « face obscure de la ville » que Paris semble refouler. Un « négatif de la ville » à plus forte raison qu’il constitue une sorte de « ville antithétique » au cœur d’une métropole de dix millions d’habitants. Si La ville est sensée produire les conditions idéales pour abriter la vie (habitat), son négatif qu’elle renferme et qu’elle refoule héberge a contrario la vie dans les conditions les plus rudes.

Louise Deguine, Amaury Lefévère, Laurane Néron

Le squat – une logique territoriale de conquête par la valeur d’usage et de résistance

Occuper un bâtiment sans droit ni titre relève d’une stratégie de conquête Le processus même du squat requiert des ressources et des compétences qui participent la « lutte des places » S’approprier un espace, comme décrit par la sociologue Florence Bouillon, demande « des savoir-faire acquis au cours de l’expérience du squat (…) qui relèvent de formes d’apprentissage et de transmission en situation. » Ces compétences sont soumises au service d’une stratégie en plusieurs étapes : l’ouverture, l’établissement, l’habitation. Ces étapes sont susceptibles de mobiliser différentes ressources et compétences des squatters qui vont alors entretenir des rapports particuliers avec le territoire.

L’ouverture

L’ouverture est une étape complexe car elle doit rester secrète. « Ouvrir » un squat, selon l’expression consacrée par les squatters, suppose de découvrir un bâtiment vide, ce qui veut dire que les squatters se promènent régulièrement tête levée à la recherche d’éventuelles fenêtres fermées, murs dégradés, pigeons sous les toits… Il s’agit ensuite de « tester » le local pour confirmer sa vacance, en utilisant divers stratagèmes.

» Un bâtiment vide ça se voit, tu passes et tu repasses, tu mets un petit caillou à l’entrée pour voir si la semaine d’après ça a bougé, tu vois les fenêtres sales et les vitres cassées, ça c’est classique. Généralement il y a un panneau à vendre ou à louer même si c’est pas toujours vrai généralement… et c’est de la spéculation. Tu demandes aux voisins. Tu fais une petite enquête sans dire des intentions, et indépendamment de ça on reçoit des mails qur la liste de diffusion, reçoit des mails de gens qui nous disent : « en face de chez moi, il y a un bâtiment vide depuis 5 ans, vous voulez voir ? » Après il y a toute la logistique s’il y a des vigiles ou des caméras. »

Les squatters connaissent donc très bien la ville. Ils l’arpentent, en repèrent les moindres recoins, et souvent ont en tête des lieux vacants pour les squats à venir. Le rapport à la ville est intime. Il faut ensuite mettre en place toute une stratégie, quasiment militaire : choisir une équipe informée du lieu qui est tenu secret jusqu’à sa déclaration à la police, choisir une date d’investissement du lieu. L’entrée se fait généralement la nuit. c’est alors que commence ce qu’on appelle le « sous-marin » qui consiste à rester 48 heures dans le lieu sans se faire voir. Ce délai dépassé, les squatters se déclarent se déclarent au commissariat et à la mairie d’arrondissement comme « habitants du lieu ». C »est alors que la seconde étape du squat débute. Le propriétaire est informé et lance généralement une procédure juridique par la voie d’une requête ou d’un référé.

Habiter un squat, c’est avant tout s’approprier un lieu, s’y établir. Dès l’étape du sous-marin, les squatteurs rénovent le bâtiment pour le rendre viable : ils rebranchent l’électricité, l’eau, remplacent les fenêtres cassées, remettent des protes … Selon Florence Bouillon, trois types de compétences sont mobilisées. Une « compétence intégrative » qui permet de s’installer dans un squat et d’être accepté par la communauté; une compétence liée à la définition d’un projet collectif et des compétences techniques requises dans le cadre de l’organisation de l’espace et de son aménagement. Il s’agit ensuite de construire l’habiter construisant les rapports à l’espace et à l’environnement : rester discret tout en liant des liens avec le voisinage, se faire accepter. Ainsi, des squats entretiennent des rapports très forts avec leur quartier. Ils s’en font les animateurs et accueillent des événements et aides des associations de proximité. Le squat parisien La Petite Rockette accueille ainsi des événements, loue des salles de répétition, accueille des cours de danse, des expositions, aident des associations de proximité. Les squatteurs occupent l’espace urbain au-delà des murs. Toutes ces tactiques, qui combinent invisibilité, coopération et animation donnent au squat un dimension de conquête de légitimité sur le territoire.

Résister en squat : défendre des valeurs et un territoire

Le squat est également une forteresse et les habitants se doivent de résister à des attaques extérieurs. Ces attaques sont de deux types : de la part de la rue, puisque la bâtiment occupé illégalement ne possède, à priori, pas de moyens légaux de défense ; de la part des institutions (la police ou les CRS lors des expulsions) Les squatteurs mettent donc en place un certain nombre de stratagèmes pour se protéger de ces agressions. L’occupation sans droit ni titre comporte le risque de ne pas être protégée par les règles du droit de propriété : le squat est donc juridiquement « ouvert ».

En effet, au nom de quoi un squatter pourrait refuser l’accès à un intrus au squat. Pourtant ce cas s’est présenté. En novembre 2009, des SDF ont voulus rentrer dans le squat la Marquise de la place des Vosges à Paris et se sont confrontés à un refus de la part des squatteurs. Ces squatters de Jeudi Noir ont donc été perçus comme des envahisseurs d’un lieu qui avait auparavant été approprié par le monde de la rue. Cette confrontation témoigne d’une opposition des valeurs, des modes de vie et d’occupation, au sein même de la sphère illégale, entre squat et rue. Les squatters se livrent ici à une lutte des places, une lutte pour l’espace.

Les squatters doivent également se protéger contre les expulsions. La défense de leur territoire s’organise par des rondes aux horaires d’expulsions légales à savoir entre 6 heures et 9 heures du matin, et entre 19 heures et 22 heures le soir. Elle peut également passer par des manifestations devant le squat ou devant les mairies d’arrondissement, avec la demande du soutient des habitants ou en activant des réseaux via facebook. Ces stratégies, engagées par les squatters et dont le territoire se fait à la fois support et le média pour rentrer en contact avec les habitants et les autorités, placent certains squats dans une position particulière vis-à-vis des autorités. Les squats constituent à la fois un facteur de gentrification par la culture alternative et un levier de réflexion sur l’éphémère durabilité de la ville.

Pour aller plus loin :

Bouillon Florence, Les mondes du squat, Anthropologie d’un habitat précaire, Paris, PUF/Le Monde.

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jérémy Toumine

Droit des propriétaires et droits des squatters

Si le squat peut intéresser les sociologues, les anthropologues, les politistes et les urbanistes, il est avant tout nécessaire de comprendre les enjeux juridiques qu’il soulève. En effet, il s’agit d’une occupation sans droit ni titre et correspond donc à une violation d’une règle suprême en France, le droit de propriété. D’autres éléments sont mobilisés contre les squats, comme le trouble à l’ordre public ou à la sécurité des habitants et des squatters. Mais le squat devient réellement squat après 48 heures d’occupation lorsque le propriétaire s’en rend compte et qu’il lance une procédure juridique.

De quels mécanismes relève cette procédure ?

Le quat : pénal ou civil ?

Squatter se fait par l’entrée par « voie de fait ». Il est généralement trs difficile de trouver des preuves par cette entrée, excepté dans deux cas : le flagrant délit et le fait de pouvoir prouver que les squatters ont forcé la porte. Généralement, les squatters ne tombent pas dans ce piège. Sinon ils se trouvent concernés par l’article 226-4 du code pénal qui sanctionne la violation de domicile, ainsi que par l’article 53 de code de procédure pénale qui définit de « flagrant délit ». C’est pour ces raisons que les squatters restent discrets sur les méthodes d’ouverture employées. Le squat relève donc généralement du droit commun. Après plusieurs tentatives de proposition pour lutter contre le squat, celui-ci reste à ce jour dans le domaine du civil.

Droit des propriétaires procédures d’expulsion

Tous les types de propriétaires sont concernés par le squat. La procédure juridique sera la même mais le traitement du squat ^pourra différer selon le propriétaire (médiatisation, procédure…). Aujourd’hui, c’est la ville de Paris qui est la plus squattée suivie par des propriétaires institutionnels. La mairie se retrouve au premier plan dans les affaires de squats. Elle agit tantôt en tant que propriétaire, tantôt en tant qu’acteur public.

Le squat relève du droit commun et de la procédure civile. Le propriétaire qui constate le squat doit alors se soumettre à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 : « l’expulsion et l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». La procédure se déroule ensuite en plusieurs étapes, du constat à l’exécution de la décision.

Le propriétaire constate et s’adresse soit au Tribunal d’Instance si les locaux sont affectés à l’habitation, soit au Tribunal de Grande Instance s’il s’agit de locaux de bureaux ou de commerces, soit au Tribunal Administratif s’il s’agit d’un bâtiment public.

Le propriétaire a le choix entre trois types de procédures :

– La procédure de référé

Il s’agit d’une procédure accélérée engagée par assignation. Elle est dite « contradictoire » et cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée et est provisoire.

– L’ordonnance de requête

Elle est plus longue et est non contradictoire. Elle est accordée en cas d’urgence et lorsque l’identification des squatters est impossible.

– Le jugement de fond

Le dossier est alors instruit et alimenté avec des données concernant les squatters, leur situation pécuniaire et sociale.

Le droit des squats et des squatters

Les squatters ont aussi des droits qui se résument à la demande de délais avant d’être expulsés ou d’une convention. Ils peuvent faire appel à des avocats afin d’assurer leur défense. Le juge peut chercher à faire respecter immédiatement le droit de propriété en ordonnant l’exécution immédiate de la décision d’expulsion. L’ordonnance de référé, qui est la voie la plus utilisée, bénéficie de l’exécution à titre provisoire, ce qui signifie que le propriétaire n’as pas à solliciter l’exécution et le juge n’est pas tenu de donner des indications supplémentaires sur sa décision. L’ordonnance de requête, quant à elle, est de plein droit exécutoire à seule vue de la minute. Ainsi, la décision peut être exécutée sans avoir force de chose jugée et sans être notifiée aux squatters. Le juge peut par contre différer l’expulsion en octroyant des délais. Le sursis légal des deux mois accordés avant une expulsion ne s’applique pas aux squats. C’est le juge qui décide de l’usage ou non de la loi. Il peut même prolonger le dé lai jusqu’à trois mois si les conditions atmosphériques sont trop dures. Cela relève du code de la construction et de l’habitation. C’est la trêve hivernale : aucune expulsion ne peut avoir lieu entre le 1er Novembre et le 15 Mars. Ce même code autorise le juge à accorder des délais de 3 mois à 3 ans si les conditions pour une bonne expulsion ne sont pas réunies.

L’exécution de l’expulsion peut être mise en sursis si elle risque une perturbation de l’ordre public qui apparaît comme l’ultime rempart du droit au logement pour les squatters.

La procédure suivant le constat du squat met en tension deux types de droits que chaque partie va tenter de mobiliser. Cette tension contribue largement à la construction du problème : entre droit des propriétaires et droits des squatters, droit de propriété et droit au logement.

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jérémy Toumine

Vers une légalisation des squats ?

Il existe des cas où le mot « légalisation » trouve sa place : notamment dans lorsqu’il s’agit de squats artistiques. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? « Les squats artistiques sont des occupations de bâtiments vides, souvent depuis de nombreuses années. Leur durée d’occupation éphémère, va de quelques jours à quelques années selon les cas. Ils permettent à des artistes de trouver un espace de travail et d’expression et de loger des personnes précaires. » (source wikipédia) On en rencontre notamment en France, en Allemagne, en Italie…

Ces squats occupés par des artistes se développent rapidement, et beaucoup de squatteurs osent transformer ces lieux délaissés par l’Etat en des galeries d’art improvisé ou des ateliers de création : bien entendu, sans accord préalable.

« Que font les pouvoirs publics face à ces installations sauvages d’artistes dans les bâtiments inoccupés ? Certains connaissent un destin inespéré et bienheureux : il sont reconnus et légalisés… Mais ces cas ne sont pas légion chacun étant examiné et mis sur la sellette. » (Art’ilt, 2009)

Le squat artistique le plus célèbre et le plus ancien se trouve au 59 de la rue Rivoli, à Paris : un immeuble d’une surface totale de 1 500m2 occupé depuis 1999 et consacré à un art naissant aux yeux de tous. Au fil des années, les mentalités ont évolué et de ce fait, la population accepte de mieux en mieux ces squats artistiques. Même si beaucoup d’entres eux sont légalisés (puis soutenus financièrement), il y a toujours des squats artistiques qui subissent des expulsions.

« Sur 25 squats recensés à Paris et en région parisienne, qui concentre la moitié des quelque 45.000 artistes plasticiens vivant en France, une douzaine ont un statut légal grâce à des « conventions d’occupation ». Bertrand Delanoë, maire la ville de Paris a pour sa part, soutenu certains de ces squats considérant qu’il est nécessaire de laisser la nature en friche pour qu’apparaissent des plantes rares. Onze millions d’euros ayant d’ailleurs été débloqués pour soutenir l’art dans les squats. » (Art’ilt, 2009)

En Nouvelle Calédonie, le sort des squats est bien différent. Les squatteurs livrent une bataille pour la légalisation de leur situation.

Les squats regroupent des populations océaniennes d’origines diverses, qui forment des quartiers réunissant des familles alliées traditionnellement, ou parentes : il est donc difficile de les expulser. Certaines zones d’habitat spontané se sont vues proposer un relogement mais les pouvoirs publics ont essuyé un refus.

« En 2012, la province sud dirigée par le Rassemblement-UMP avait décidé d’engager de nombreux travaux dans certains squats. Une délibération avait été adoptée avec le soutien des indépendantistes pour viabiliser plusieurs habitats précaires illégaux de Nouméa et de sa périphérie. » (article de presse, NC 1ère, 2013)

Christopher Barri et Rémi Preud’homme

Les Squats à Nouméa : une promotion urbaine ?

En Nouvelle-Calédonie, les habitats spontanés font partie du paysage. Ne nous arrêtons pas aux plages paradisiaques ! Voyons plus loin… Si l’on voulait comparer ces squats aux favelas du tiers-monde, ce ne serait pas si simple. C’est un phénomène grandissant à Nouméa, avec des conditions de vie particulières (ou juste différentes du tiers-monde) ! Les premières « cabanes », comme on les appelle localement, voient le jour en 1988 : et leur population progresse de presque 60% chaque année. La très grande majorité des squats sont installés sur des terrains appartenant au domaine public. Ces quartiers sont répartis de façon irrégulière dans la ville et « sont installés dans des enclaves volontairement protégées ou isolées du reste de Nouméa; ils sont, en effet, presque systématiquement établis sur le versant des collines qui tournent le dos à la ville, ou encore au creux des vallées où ils ne sont guère visibles » (Dussy, 1995)

On en vient à s’intéresser au mécanisme de formation de ces Squats, car tous ne représentent pas la finalité d’une pauvreté palpable. Les squatteurs de Suva et de Nouméa n’investissent pas d’immeubles abandonnés, comme en Europe ou ailleurs, mais ils aménagent eux-mêmes un terrain vague abandonné : à partir de matériaux qu’ils trouvent ici ou là (la tôle, le bois…).

« Il serait plus juste de considérer, au contraire, qu’habiter dans les squats de Nouméa représente, pour leurs occupants, une promotion par rapport à leur situation urbaine antérieure. » (Dorothée Dussy – Nouméa, ville océanienne ?, 2012)

A savoir que la majorité des squatteurs néo-calédoniens ne fait pas partie des populations les plus pauvres : un actif minimum au sein de la famille reçoit un salaire, bien que les professions recensées soient peu valorisées, les habitants subviennent à leurs besoins élémentaires.

« L’installation dans le Squat découle en partie du choix de retrouver un mode de vie qui se rapproche de la vie tribale. Pour certain, la « déshérence sociale » que la ville représente se manifeste dans la volonté de retrouver un semblant de structure et de pratiques coutumières. Aussi, malgré la précarité de l’installation, les avantages sont relativement nombreux à la vie dans ces quartiers d’habitat spontané et il est parfois ainsi difficile d’opérer un relogement des populations de squatteurs qui refusent de quitter l’environnement du squat auquel ils sont habitués pour des logements dont ils dénoncent l’inadaptation à leur mode de vie. » (François Serve – Les Squats du Grand Nouméa, 2009)

Beaucoup de familles ont choisi ce mode d’aménagement de l’espace : soit en rejoignant un membre de leur famille, déjà installé dans un squat, soit en investissant un terrain vague. Les quartiers d’habitats spontanés sont désignés comme des communautés : car les gens se connaissent, partagent leur quotidien et sont très solidaires. C’est une façon pour de nombreux mélanésiens de continuer à « vivre en tribu », tout en étant aux portes de la ville.

« Le regroupement ethnique ou familial des cabanes n’est pas non plus exceptionnel et « bien des travaux mentionnent que dans les quartiers et les unités de voisinage se regroupent les gens d’un même village, d’une même petite région, d’un même groupe ethnique, ce qui facilite la survie des habitudes villageoises. La structure et la légitimation coutumière en pleine ville ne sont pas à mettre au compte de la spécificité kanak ; on les rencontre dans la plupart des squats africains. » (Dorothée Dussy – Nouméa, ville océanienne ?, 2012)

Même si l’on comprend que les caractéristiques des habitats spontanés d’Océanie sont différentes de celles des bidonvilles d’Amérique Latine ou des squats d’Europe, on peut se demander quel est l’avenir de ces squats ?

Christopher Barri et Rémi Preud’Homme

Où squattent-ils?

Nous nous intéressons essentiellement sur les squats parisiens. Il existe une logique de répartition spatiale de ces espaces illégaux dans la capitale. La base de donnée depuis 2000 montre que tous les arrondissements de Paris ont été concernés par l’installation d’un squat. Néanmoins, le 18ème, le 19ème, le 13ème et le 20ème sont les arrondissements les plus régulièrement confrontés à des squats.

Quels sont les facteurs qui facilitent l’installation d’un squat sur un certain territoire donné ?

Les rénovations urbaines lancées par la SIEMP dans le 18ème arrondissement influent-elles les squats ? Les niches de logements laissées vacantes par les bailleurs sont nombreuses. De plus, les quartiers de la Goutte d’Or ou plus au Nord attirent de nombreux usagers de drogue qui cherchent à s’abriter. De nombreuses friches dans le 19ème expliquent également la croissance des squats, comme Belleville. Le 13ème a connu des squats historiques (les Frigos, l’Atoll 13…) et de nombreux squat d’artistes en 2000. Le quartier est aujourd’hui très surveillé par les bailleurs. Il est plus difficile de squatter le centre de la ville de Paris. En effet, pour conserver une certaine vitrine touristique « ordonnée », la mairie ne tolère que très peu ce genre de mouvement. Mais les squats tels que le 59 Rivoli, la Marquise, les anciens Art Cloche montrent pourtant qu’il est possible d’occuper les arrondissements centraux.

Petit rappel, Florence Bouillon dénombre différentes typologies de squats « d’activité » (artistiques), « politiques » (militants) et « d’urgence » (de précaires, toxicomanes…). A Paris, il existe en grande majorité de squats artistiques. Mais le poids des squats d’urgence augmente de manière considérable depuis quelques années. Ces squats ne sont pas souvent « visibles » dans la ville contrairement aux façades expressives des squats d’artistes. Ils sont donc sous-estimés mais bien présents.

La carte ci-dessous montre les principaux lieux de squats dans Paris. Elle met en avant différents types de squat :

– les immeubles conventionnés (Cyan)

– les immeubles expulsés sans décision de justice (Rouge)

– les immeubles quittés volontairement par les occupants (Noir)

– les immeubles squattés (Vert)

– les immeubles squattés mais sans informations suffisantes (Blanc)

Source : unmilitant.eu/memoiredessquats/

Pour aller plus loin :

COUTANT, I., Politiques du squat : sc.nes de la vie populaire . Paris, Paris, La Dispute, 2000

Site internet : INTERSQUAT, Intersquat de Paris, http://paris.intersquat.org/

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jeremy Toumine

L’épistémologie ou la sociologie de la science – Aparté

Un mur pour cacher. (Le Caire – Egypte )

Il y a une histoire derrière ces bâtiments en brique. Le gouvernement Egyptien a commencé un programme de construction massive de logements il y a 10 ans pour les personne pauvres et sans abris, afin de les sortir de la rue, car le problème devenait critique. Une fois la construction entamée, les sans-abris commencèrent à occuper les bâtiments au beau milieu du chantier, et ne voulurent plus les quitter. Les ouvriers se trouvant dans l’incapacité de terminer les édifices, le gouvernement Egyptien essaya alors de les y déloger, en vain. Les occupants n’ avaient probablement plus confiance dans le gouvernement, et refusaient d’ en partir. Ce dernier n’ eut d ‘autre réponse que d’ abandonner les choses telles quelles, et de laisser les gens vivre dans ces conditions. Au Caire, il y a ainsi de nombreux projets de constructions en brique, à moitié terminé, refuges des populations pauvres.

Ici deux mondes s’ opposent, séparés par ce mur – un seuil de pauvreté au sens littéral du terme.

Erwan Guyot – Mylène Gouin – Emilien Pont

Squat, phénomène de la gentrification ?

Dans la continuité de l’article précédent…

Les squatteurs participent-ils au phénomène de la gentrification ou sont-ils un moyen de lutte contre celle-ci ?

La gentrification (mot anglais de gentry, « petite noblesse »1) est un phénomène urbain par lequel des arrivants plus aisés s’approprient un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d’une couche sociale supérieure.Ce néologisme est employé pour la première fois par la sociologue Ruth Glass dans son ouvrage London: aspects of change2, étudiant le phénomène à Londres dans les années 1960. Source wikipédia

La nuance est assez mince car, il est possible de constater qu’ à travers les relations qu’entretient un espace culturel alternatif avec la ville dans lequel il s’inscrit, il y a une certaine tension entre ce que ce type de lieu change pour le quartier mais également ce que ce même quartier « risque ». Cela apparaît plus clairement avec les squats artistiques : il est possible de penser que s’ils apportent, certes, beaucoup au quartier dans lequel ils sont, il faut toutefois être prudent à ne pas rendre le lieu trop élitiste en proposant des programmations toujours plus à la mode et en donnant un côté « culturel bourgeois ». De ce fait, le risque principal et le reproche parfois adressé aux squatteurs portent sur le fait que proposer un large panel d’activités et devenir en quelque sorte un centre de création, peut augmenter la valeur du quartier et donc entraîner une hausse des loyers, des prix des commerces alentours, etc. À cette critique, nombres de squatteurs rétorquent que, même s’ils sont conscients de cette frontière parfois floue, leur mission consiste bien au contraire à proposer du mouvement dans des quartiers souvent laissés vides par les banques et grandes entreprises.

Outre les objectifs plus « politiques » liés à la gentrification ou encore à la spéculation immobilière, l’objectif principal des squats dits « classistes » est de remédier aux inégalités d’accès au logement (renforcées par l’augmentation des prix du logement de plus de 150% entre 2000 et 2010) et fournir un domicile le plus rapidement possible aux personnes en difficultés. Celles-ci sont principalement des ouvriers, des immigrés, des sans-papiers, des chômeurs ou des jeunes, qui trouvent dans le squat un endroit ouvert dans lequel s’installer. Les dénonciations et les actions menées relèvent principalement de l’association DAL (Droit Au Logement), créée en 1990.Chaque action essaye de déclencher un mouvement social autour de la cause défendue, espérant ainsi rassembler de nombreuses personnalités, des associations et des organisations syndicales pour faire pression sur les autorités et progresser législativement.

Pour aller plus loin:

HAYES, G., OLLITRAULT, S., La désobéissance civile, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2012

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jérémy Toumine

Les enjeux urbains du squat

Nous tentons ici de saisir certaines logiques de squats afin de comprendre à quels défis sont confrontées les politiques urbaines. Les squatters sont des acteurs à part entière des politiques urbaines en participant à la construction des problèmes, à leur mise sur agenda et à leur mise en œuvre.

Les squats correspondent à des activités de création en marges des politiques urbaines traditionnelles et des modes d’occupation « normaux » de la ville. Squatter à paris, c’est tenter de « réinventer Paris » en inventant de nouveaux modes de vie, de nouveaux usages du territoire et de la vie locale en collectivité. Réinventer Paris c’est aussi dépasser ces politiques urbaines traditionnelles, en exigeant d’elles de nouveaux efforts en termes de politique du logement, de politiques culturelle et sociale.

Un maillage complexe

L’inscription dans la ville des espaces culturels ou squat est un axe de réflexion majeur au sein de ces lieux et un point soulevant de nombreuses interrogations quant au rapport qui se développe entre les différents acteurs en jeu. Les observations sont à faire tant du côté des collectifs occupant les lieux que du côté des pouvoirs publics, sans oublier les habitants, nouveaux acteurs centraux des processus de création et de développement de la ville. Une relation de plus en plus complexe se développe entre ces trois pôles, chacun ayant des objectifs qui lui sont propres et tous essayant de collaborer au mieux. Une volonté de collaboration grandissante qui s’explique par le fait que «depuis le milieu des années 1990, l’idée de la ville créative s’est progressivement immiscée dans le débat sur la gouvernance et le développement des territoires urbains, proposant un discours sur les vertus territoriales de la culture». Du fait, les politiques publiques travaillent de plus en plus sur leurs relations avec l’art et la culture, dans le but d’améliorer les qualités internes de la ville et d’assurer un rayonnement externe permettant d’intéressantes retombées. Les objectifs divergents de chacun des acteurs mènent souvent à une relation de tension entre les lieux culturels et la ville, qui se complique davantage lorsqu’il s’agit de squats artistiques souvent confrontés à l’expulsion, due à l’illégalité de leur occupation. Toutefois, il est à noter que depuis quelques années, de plus en plus de squats artistiques obtiennent des conventions d’occupation temporaire, ce qui pourrait bien annoncer un changement dans le rapport et le soutien de la Ville envers ces lieux. Une situation qui place les espaces culturels alternatifs dans une oscillation constante entre ouverture et action sur la ville, risque d’expulsion et négociations avec les pouvoirs publics.

Le squat, un outil de renouvellement urbain et de cohésion sociale

Avant même de proposer de l’art au sein de la ville, les espaces culturels alternatifs sont par essence une forme de cohésion sociale et un moyen de recréer du lien puisqu’« il s’agit par la pratique du squat de reprendre la parole et de se réapproprier des espaces, tous deux usurpés par une minorité. » Recréer des relations entre les différents acteurs de la ville suppose que c’est une qualité que cette dernière a perdu et c’est précisément en réponse à cette disparition que les espaces culturels alternatifs offrent de nouvelles propositions aux habitants des villes.

Recoudre la ville

Pour les squatters, la ville provoquerait une inquiétante distension des liens entre ses habitants. On lui reproche sa division de par « la création de zones résidentielles, de zones industrielles, de zones tertiaires qui donne à la ville des structures rigides » et qui conduit à des « conséquences désastreuses : la multiplication des ghettos et l’absence de convivialité. » Il n’y a pas d’unité mais plusieurs villes dans la ville qui forment des zones repliées sur elles-mêmes, vouées à l’industrie, au luxe ou encore à la pauvreté. La répartition de ces zones est souvent la même : le centre est érigé comme marque de prestige de la ville, tandis que la périphérie devient le lieu de tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre élitiste imposé par le centre-ville. Face à cette scission, les espaces culturels alternatifs proposent de « remettre la périphérie au centre » pour que la ville retrouve sa fonction de rassemblement, de rencontre et de mise en débat. L’accent est largement mis sur l’ouverture vers le quartier, avec l’idée que c’est en agissant localement et directement que la ville pourra retrouver un meilleur aspect. Selon les collectifs, le centre-ville est devenu une « ville-musée très nostalgique de son passé » et il faut proposer des lieux différents pour éviter le plus possible cette séparation entre l’art « sacralisé », réservé à une certaine élite du centre-ville, et un art plus « populaire », cantonné à la périphérie. L’espace culturel entend remplir des missions de « démocratisation » . La culture ne doit pas seulement être à la portée de tous mais doit être pensée et faite par tous. Le fait de réinsuffler de l’activité dans un lieu abandonné redynamise le quartier, provoque des rencontres, mène à des échanges et construit donc du lien social. Car c’est ce lien qui fait de plus en plus défaut dans les villes aujourd’hui. Les collectifs regrettent une ville où les habitants se rassemblaient sur les places, descendaient dans la rue pour se rencontrer et échanger, donnant à la ville une sensation de « village », au sens d’une communauté regroupée par le simple fait de vivre dans la même ville. Ils déplorent une ville désormais individualiste, où les populations se croisent plus qu’elles ne partagent et où la plupart ne connaissent ni leurs voisins ni les commerçants de leur rue. Pour atteindre leurs objectifs de cohésion, les espaces culturels alternatifs mettent en place des activités variées et des modes de fonctionnement basés sur la participation, le tout dans des lieux au départ souvent délabrés, isolés et rejetés par la ville et ses institutions. Se créent alors « des brèches dans les murs d’enceinte de l’art et de la cité » qui permettent de « contredire de l’intérieur le fonctionnement de la ville».

Pour aller plus loin :

COUTANT, I., Politiques du squat : scènes de la vie populaire à Paris, Paris, La Dispute, 2000

HAYES, G., OLLITRAULT, S., La désobéissance civile, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2012

HAYES, G., OLLITRAULT, S., La désobéissance civile, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2012

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jérémy Toumine

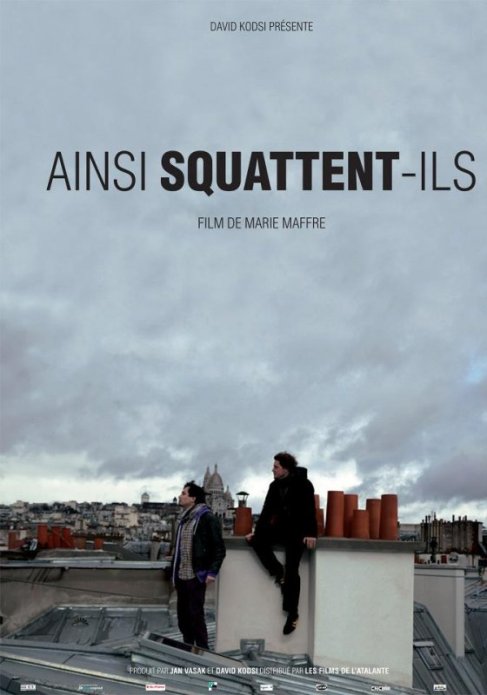

Ainsi squattent-ils

http://www.youtube.com/watch?v=ADjM3Ou77Fo

Quentin Bellancourt, Eda Doyduk, Alec Surat, Jérémy Toumine