Catégorie: Autre

La différence, connaître et accepter à travers le(s) voyage(s) ?

Qualité essentielle qui distingue entre elles les espèces du même genre (CNTRL)

C’est déjà être soi, un individu ayant sa place dans l’espace notamment public (lieu des rencontres autres que l’entourage), parmi d’autres individus qui n’ont pas la même couleur de peau, la même culture, la même religion, le même mode d’habiter (relation à l’espace), etc…

La différence forme l’ensemble hétérogène qui participe à l’enrichissement de chacun et des différents groupes. La différence c’est aussi accepter l’autre comme un égal qui apporte autre chose que ce que nous sommes, savons, faisons, pensons en nous complétant.

Le voyage permet de voir et de prendre conscience des différences, pas le voyage touristique parce qu’il ne montre qu’une partie superficielles mais l’immersion dans l’espace des autres. Le voyage, parce que dans un même pays il y a beau y avoir des différences, les individus ont tout de même un fil conducteur qui les relie et les formate, en quelque sorte à une façon de penser et d’agir. Les lois, les droits, les devoirs participent à la normalisation.

La différence VS la (les) norme(s) ?

Norme : règle, principe, critère auquel se réfère tout jugement : Se fonder sur la norme admise dans une société. Ensemble des règles de conduite qui s’imposent à un groupe social.

S’adapter aux normes des autres en acceptant de part et d’autres les différences, pour oublier ses propres normes…

Le voyage comme catalyseur de l’expression et de la rencontre des différences. Une atténuation, un oubli des normes… A la manière du programme Erasmus par exemple, qui permet de mettre en évidence et confronter les différences.

Expérience en tant qu’étudiant Erasmus :

Ce qui est intéressant dans le voyage, c’est le changement affectant notre environnement habituel en se trouvant dans une situation de « vulnérabilité ». Cet aspect apporte un nouveau point de vue à partir d’une vision plus distante (c’est là que la différence est présente) qui favorise le recul sur le nouvel environnement auquel il faut s’adapter et à la fois cette distance facilite l’analyse portée sur celui-ci. Être en «minorité» favorise l’acceptation de l’autre en tant que sujet et le sentiment de fragilité conduit à créer des échanges avec ceux qui nous entourent pour comprendre les différences de chacun et dans le but de s’intégrer.

La participation au programme Erasmus conduit à l’expérience d’un changement d’environnement, et cela de manière non négligeable. Sur le long terme, le développement de relations très différentes avec les autres (les étudiants locaux par exemple), personnelles et académiques qui se dégagent ont une intensité exceptionnelle causée notamment par la nécessité de s’intégrer, d’accepter et de dévoiler les différences de part et d’autre. Mais à cet égard l’intérêt véritable de l’expérience, en tant qu’étudiant Erasmus, est le retour chez soi où l’on retrouve de nouveau l’environnement connu. Comment se servir de l’expérience vécue dans un environnement différent et comment cette expérience peut enrichir l’environnement familier retrouvé? Donc l’expérience Erasmus qui commence par une volonté d’intégration dans le nouvel environnement, l’environnement d’accueil, conduit à la connaissance de l’autre et à son acceptation. Les différences des autres sont alors accumulées et utilisées dans l’environnement d’origine, comme un complément et comme un élan vers ce qui est différent. Les voyages participent aux enrichissements de chacun et aux ouvertures d’esprit que nécessite l’acceptation des différences.

Aurore Guiset, Pablo Salinas, Nika Urbic

La différence : Une approche de la définition d’espace public

Les espaces publics peuvent être définis utopiquement comme la place de la construction de la citoyenneté et le lieu de rencontre sociale, étant une de ses principales caractéristiques. La multiplicité des usages fournit une complexité dans le tissu et permet d’accroître la richesse de l’expérience vécue. Mais du point de vue de Foucault les espaces publics sont, principalement, là où le pouvoir est exprimé et exercé. Ainsi apparaît l’enjeu de la possibilité de résistance sociale au pouvoir, exprimée dans la possibilité de remplacer (ou au moins transformer) le sens de l’ordre urbain.

La conception de l’espace public dans la postmodernité a conduit à vouloir rendre la ville plus sûre et selon Davis (1990) cette sécurité a conduit à la destruction de l’espace public accessible. Pour réduire le contact avec les « indésirables ». Les politiques de rénovation urbaine ont transformé les rues piétonnes, qui étaient autrefois très vitales en ponceaux du trafic, et on a converti les parcs en récipients temporaires pour ceux qui n’ont pas d’abri.

Sennett (1997) ajoute une autre caractéristique de l’espace de la postmodernité, c’est l’atomisation de la ville (dont les propositions fragmentaires comme les malls, les gated communities ou des bulles touristiques en sont l’expression) qui met le point final sur le chevauchement des fonctions. Cette complexité des fonctions qui se chevauchent (Jacobs, 1992) ne peut être causée que par l’interaction des personnes avec différentes fins, et qui essayent de modeler l’espace et ses utilisations. Ces interactions sont les nouvelles propositions d’espace pseudo-public qui essayent de contenir et de contrôler les personnes.

Selon ce point de vue dans le nouveau paysage urbain toutes les différences sont potentiellement explosives, de sorte que la peur constante à l’exposition apparaît, qui implique un paradigme de restriction. On recherche la neutralisation : si quelque chose me dérange ou me touche, je continue la marche jusqu’au point où je cesse de sentir.

A cela s’ajoute le fait que la sphère publique est colonisée par la propriété privée, la voiture privée, axée pour apporter une efficacité maximale pour aller d’un point A à un point B, le housing comme un produit financier et les malls comme les nouveaux espaces commerciaux, qui font de l’urbanisme la conséquence du besoin du capitalisme pour trouver des nouveaux endroits de production. Pour Foucault (1977) l’expression la plus parfaite de l’espace public qui dérive de cette privatisation est le panopticon, qui « permettrait à un seul regard de tout voir en permanence. Un point central serait au même temps la source de lumière qui éclaire tout et un espace de convergence pour tout ce qui doit être connu ».

Le rôle de l’individu devient important dans la privatisation de l’espace public parce que s’il est orienté à exprimer et à exercer le pouvoir d’une élite sur le reste, cette élite est construite aujourd’hui à partir du fonctionnement de l’économie dont la structure valorise la distinction et la création d’identité à travers de la consommation.

En acceptant que le rôle de l’espace public soit de mettre en évidence les relations de pouvoir, l’espace du dissensus prôné par Chantal Mouffe devrait se concrétiser dans un espace avec une grande capacité de changement où il serait possible de résister à ces relations de pouvoir et pas dans un espace fondé sur des principes universels qui ne peuvent pas être modifiés. L’hégémonie sociale naturalise les usages spatiaux donnés par les groupes dominants, générant comportements ou modes d’habiter inconscients, tandis que les pratiques de résistance proposent de nouvelles orientations et usages pour l’espace. D’où l’importance de la différence.

Aurore Guiset, Pablo Salinas, Nika Urbic

Les différences sociales : malaise dans les villes ?

Les différences sociales sont présentes partout. On observe des différences sociales dans les petits et grands espaces, dès la cage d’escalier, dans le quartier, dans la ville, dans le pays et à plus grande échelle à travers le monde. Il existe des différences socio-spatiales, notamment entre les populations vivant dans des zones dites « pauvres » ou « riches ». C’est déjà là un début de ségrégation dans la ville. Les populations pauvres ou dites à problèmes se retrouvent dans les cités, par exemple, et les populations dites riches habitent dans les quartiers résidentiels, ces derniers deviennent parfois de plus en plus hermétiques à ce qu’il se passe en dehors (cf quartiers sécurisés). Il existe des sentiments de peur les uns envers les autres.

Cependant, c’est une stigmatisation, et non une norme. En exemple, le grand ensemble de la Rouvière à Marseille, démontrent que la grande barre à l’écart du centre peut fonctionner socialement et spatialement, et attirer des personnes extérieures à la vie de l’ensemble avec différents programmes (notamment commerces).

Alors pourquoi pas partout ?

Une définition de la mixité : caractère propre à un mélange d’éléments hétérogènes ou différents. Ce qui revient donc à dire que la mixité sociale serait donc une cohabitation en un même lieu de personnes ou de groupes différents socialement, culturellement ou encore de nationalités différentes. La mixité sociale fait donc se rencontrer les différences qui peuvent exister entre les groupes d’individus (cf : post sur la différence à travers le pluralisme).

La mixité est considérée comme un remède aux malaises des villes actuelles. Alors pour remédier à cette situation les politiques mettent en place des lois… Comme la LOV (loi d’orientation pour la ville) ou loi « anti-ghetto ». Le but de cette loi est de lutter contre la tendance à la concentration de l’habitat social dans certains quartiers ou dans certaines communes. Dans son article premier la loi proclame l’existence d’un « droit à la ville » définit comme le droit pour les habitants à « des conditions de vie et d’habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation ». L’existence de ce nouveau droit oblige l’Etat et les collectivités locales « à diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier les types de logement, d’équipement et de service ». (L’article 2 indique que la politique de la ville fait partie intégrante de la politique de l’aménagement du territoire. L’article 3 proclame que la réalisation de logements sociaux est d’intérêt national. L’article 4 prévoit l’organisation d’une concertation pour les projets qui n’y sont pas déjà soumis par l’art. L.300-2 CU. (cf : http://www.legifrance.gouv.fr))

Donc il y aurait besoin de lois pour faire accepter les différences et créer la mixité, puisqu’elles ne seraient pas acceptées autrement. Mais les lois sont-elles suffisantes ?

(loi SRU, solidarité et renouvellement urbain, pour créer du logements social dans les communes rurales)

Alors, que faire pour supprimer (utopie) ou en tout cas diminuer (réalité) ces différences socio-spatiales ? Il faut trouver les solutions pour créer la mixité entre les différentes populations, réunir les différences sociales dans les mêmes espaces. Sans tomber dans le politiquement correct qui n’a jamais marché ou la mixité sauvage organisée sans réflexion ni sociologique ni urbaine. L’exemple de la Rouvière peut donner des clés comme développer de l’attraction dans ces grands ensembles, faire émerger une économie nouvelle de quartier. Limiter la ghettoïsation en utilisant la mixité sociale et économique des villes… Dans un premier temps, parce que Rome ne s’est pas fait en un jour, on suppose qu’il faut habituer les comportements, préparer les nouveaux rapports sociaux et les potentiels conflits existant qui peuvent être exacerbés dans ces espaces. Et puis il ne faut pas perdre l’idée d’identité propre créée dans les quartiers qui apportent une certaine stabilité aux populations qui y vivent. Beaucoup de paramètres entre en jeu dans l’organisation d’une mixité.

Les différences sociales apportent le brassage nécessaire à une cohésion sociale. L’idée d’un brassage n’est pas nouvelle. Charles Fourier prônait déjà dans son phalanstère la présence de différentes catégories sociales soigneusement répertoriées pour former le socle d’un nouvel Etat. François Miron déclarait il y a quelques siècles : « il n’est pas bon que dans la cité, tous les gros et dodus soient au même endroit ». Il y a aussi une action à mener au niveau du territoire, en arrêtant de faire des centres-villes des espaces muséifiés, et les banlieues, des espaces secondaires et sans valeur. Il faut donc repenser une urbanisation des villes et des périphéries en prenant en compte les aspects sociaux de chaque groupe d’individus.

Aurore Guiset, Pablo Salinas, Nika Urbic

DIVERSITY AND CITIES

Should We Want It? Can We Plan For It?

(abstract of the SUSAN S. FAINSTEINs article Cities and diversity)

Nowdays Diversity represents the new guiding principle for city planners. As such, it is the opposite to previous (modernists) urban design methods, in which segregation of homogeneous districts was the leading principle, which is now known to have produced dullness and discrimination against “the other.”

In relation to urban policy— stimulating growth and achieving equity—it is now claimed that ensuring diversity is the key.

According to this view, diversity attracts human capital, encourages innovation, and ensures fairness and equal access to a variety of groups. Indeed, by this logic, the competitive advantage of cities, and thus the most promising approach to attaining economic success, lies in enhancing diversity within the society, economic base, and built environment.

———————————————————————————————————————————————–

The term DIVERSITY has a variety of meanings in urban literature. Among urban designers it refers to mixing building types; among planners it may mean mixed uses or class and racial-ethnic heterogeneity; for sociologists and cultural analysts it primarily takes on the latter meaning.

Writers from different intellectual backgrounds have, since the 1960s, made eloquent pleas for a strategy of urban redevelopment that stimulates physical and social heterogeneity.

– Most influential within the discipline of planning was Jane Jacobs’s call for a cityscape based on multiple uses, which she argues would promote economic and social diversity:

» One principle emerges . . . ubiquitously, and in so many and such complex different forms [that] . . . it becomes the heart of my argument. This ubiquitous principle is the need of cities for a most intricate and close-grained diversity of uses that give each other constant mutual support, both economically and socially. The components of this diversity can differ enormously, but they must supplement each other in certain concrete ways. » (Jacobs 1961, p. 14)

– The philosopher Iris Marion Young, in her defense of “the politics of difference,” looks to the city as the venue in which such difference can flourish. Young is less concerned with issues of economic growth than Jacobs and more focused on the achievement of social justice.

» In the ideal of city life freedom leads to group differentiation, to the formation of affinity groups, but this social and spatial differentiation of groups is without exclusion. . . . The interfusion of groups in the city occurs partly because of the multiuse differentiation of social space. What makes urban spaces interesting, draws people out in public to them, gives people pleasure and excitement, is the diversity of activities they support. » (Young 1990, pp. 238–39)

– The planning theorist Leonie Sandercock (1997) terms her ideal city Cosmopolis. Like Young she regards urban diversity as the basis for a just city. She describes a metropolis that allows people from a variety of ethnic and racial backgrounds equal rights to city space, calls for a multiplicity of people that allows “the pleasures of anonymity,” which she claims is closely related to sexual desire and fantasy, and considers that the function of city planning should be to create urbanity. Going beyond the goals of efficiency and equity, she wishes the development of a city that provides joy:

» Rational planners have been obsessed with controlling how and when and which people use public as well as private space. Meanwhile, ordinary people continue to find creative ways of appropriating spaces and creating places, in spite of planning, to fulfil their desires as well as their needs, to tend the spirit as well as take care of the rent. » (Sandercock 2003, p. 406)

Still, despite the seeming consensus of urban theorists on the merits of diversity, they differ substantially concerning the kinds of environments planners should aim to produce—and how and whether conscious planning can create them. Planned communities designed with the goal of diversity, whether within inner cities or in new-urbanist developments, seem inevitably to attract accusations of inauthenticity, of being an image rather than the real thing. Thus, planners appear caught in an dilemma—either leave the market to take its course or set diverse order.

Overall the claims for diversity are important. Diversity underlies the appeal of the urban, it fosters creativity, it can encourage tolerance, and it leads city officials to see the value in previously underappreciated lifestyles.

At the same time, however, the argument for diversity can be carried too far, and it tends to lose sight of the continued importance of economic structure and the relations of production. First, the relationship between diversity and tolerance is not clear. Sometimes exposure to “the other” evokes greater understanding, but if lifestyles are too incompatible, it only heightens prejudice. The simple case is that of noise or cigarette smoking. Here we can fairly easily say that when one’s habits cause discomfort to one’s neighbors, they should be suppressed, or else one should exercise them in places where other members of the public do not have to deal with them. John Stuart Mill’s contention in On Liberty concerning people’s freedom to do as they please as long as they do not injure others applies when the injury is obvious and the activity is not essential to an individual’s identity. The issue, however, becomes much more difficult when we are discussing the veiling of women OR the application of religious law.

The newurbanist approach of intermixing a variety of building types and levels of affordability, along with its support for transportoriented development. If, however, it becomes the template for in-fill development, it can provide a physical framework for a city that offers a higher quality of life to residents and visitors. Developing an appropriate physical setting for a heterogeneous urbanity, however, can go only so far in the generation of a just city. Most crucial is a political consciousness that supports progressive moves at national and local levels toward respectfulness of others and greater equality.

Aurore Guiset, Pablo Salinas, Nika Urbic

L’infra exclusion ou l’utopie de l’homogénéité sociétale

Synthèse sur l’exclusion

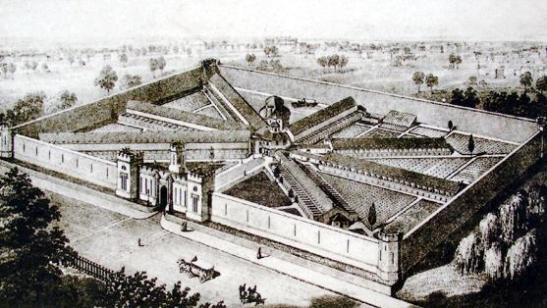

Qu’entendons-nous par infra-exclusion ? C’est le lien intime entre l’individu et sont environnement : l’exclusion suggère un processus à grande échelle, institutionnalisé et théorisé. L’infra-exclusion a une dimension individuelle : c’est l’accumulation des préjugés et des actes qui tend à éloigner les individus les uns des autres. C’est la faculté de chacun d’entre nous de prendre un recul vis-à-vis des autres ou de les mettre à l’écart de soi et des siens. L’utopie est un fantasme onirique qui pourtant participe à la construction de la société. Elle est la base du modèle républicain français, c’est la mère de toute valeur. Y a-t-il donc un accord entre l’exclusion et l’homogénéité sociétale ? De manière générale oui, si l’on prend le cas extrême : la prison. C’est le moyen organique de défence des valeurs de l’état contre les individus jugés déviants. C’est donc par correction d’une mauvaise pondération de la société que la prime exclusion fut mise en place. Dans sa dimension macrosociétale, ce lien existe. Qu’en est-il de l’infra exclusion – celle qui relève plus de l’individu que de l’état ?

I. L’individu vecteur majeur de l’exclusion

L’époque libérale contemporaine voit croître la philosophie individualiste (en tant que conception sociétale de la primauté de l’individu, de son libre arbitre et de son autonomie). Ce courant de pensée apporte avec lui la volonté de la destruction de l’Etat (de la communauté du peuple) au profil de l’individu. Depuis la révolution, l’Etat se porte garant de la bonne gestion du pays ainsi que de la bonne mise en œuvre des lois. C’est lui qui rend le jugement lorsqu’une infraction est commise, et tous doivent s’y soumettre. Le processus de lente destruction de ce dernier (peut-on parler d’une progression vers l’anarchisme ?) ne voit-il pas apparaître dans chacun l’orgueil de pouvoir rendre jugement ? La métamorphose de Kafka s’articule autour de ce sujet : comment le jugement de sa famille, et de son employeur, arrive à la destruction du personnage principal. La question de la productivité est ici essentielle, et l’on a tendance à mal juger une personne peu productive. Partant du principe qu’il est un poids pour la société : réflexion paradoxale puisqu’elle relève d’un jugement privé, découlant de l’individualisme grandissant, or si la société présume qu’un individu est une menace, elle possède toute une batterie d’armes pour l’éliminer (obligation de paiements de dettes, suppression des aides publiques, prison…). Il y a donc chez chacun d’entre nous une infinité de petits jugements qui tendent à participer à ce que nous appellons des infra-exclusions : ce n’en est pas une perpétré par l’état, mais plutôt par tout le coprs social , qui le constitu, sur lui-même.

Il y a dans cette histoire du développement du rapport entre individu et société, un recul de l’individu sur la masse : ce recul ne peut-il être considéré comme une exclusion ? Une exclusion par ailleurs volontaire, puisqu’il découle du choix propre à chacun. Il y a donc une volonté d’extraction chez chacun de chez nous : nous le voyons bien en ce moment, lorsque chacun se refuse à se faire qualifier de « normal » ou de « banal », si bien que l’on privilégie l’aspect original chez l’individu. Ce refus du normal est paradoxal. Dans les faits nous voyons depuis la fin de la seconde guerre mondiale ne normalisation des styles de vies à l’échelle du pays : la suburbanisation en est le symbole architectural et urbain le plus flagrant ! Il y a derrière la volonté de posséder un patrimoine construit un désir d’ »avoir ce que les autres ont ». Cette suburbia est cependant le cri de ce libéralisme : elle montre la capacité (ou non) de l’individu à pouvoir créer de manière quasi spontanée une ville. Rien n’est pensé pour une quelconque interraction sociale (espaces publics accueillants ou un contrôle de la densité, des services), mais dans la seule optique de laisser à chacun son lopin de terre privé. Il y a donc la volonté d’appartenir à une classe sans appartenir à un groupe. Les Otaku au Japon on finalement la réflexion inverse : c’est celle de transcander les classes pour former un groupe autour d’une passion commune. Le moyen n’en est pas moins marginalisant : ils s’extirpent de ce que nous pourrions appeler la « société normale » (c’est-à-dire celle de la norme) dans le désir de former une communauté virtuelle.

Peut-être pourrions nous lier ce constat à ce que dit Foucault : « l’assujettissement réel naît mécaniquement d’une relation fictive » (p.236 Surveiller et punir)

II. De l’infra exclusion à la méta-société

La société normale. Pouvons-nous encore considérer la société comme une et indivisible ? N’est-elle pas après tout constituée d’une miriade d’infra-sociétés (celles des prisons, des hôpitaux, des banlieues, des rappeurs, des geeks…). En somme, l’infra exclusion (l’exclusion à l’échelle de l’individu) ne construit-elle pas des infa-sociétés constitutives d’une méta société ? L’exemple des gated communities va dans ce sens : en quoi les personnes qui s’y réfugient ne sont elles plus partie de la société ? Et pourtant, il y a une volonté fortement marquée de leurs parts pour s’en extraire. Ce n’est cependant que pour un laps de temps minime dans la journée : cette autoexclusion n’est effective qu’en dehors des heures de travail, puisque ces communautés dépendent des emplois extérieurs. Ne pouvons-nous donc pas considérer ce phénomène, finalement minime dans l’impacte sur la méta-société (puisqu’il ne construit pas de sociétés à part) comme une infra-exclusion ? L’exclusion de l’autre n’’est-il finalement pas un moyen de mieux se ressourcer pour mieux apprécier son contact par la suite ? Dans logique de l’exclusion, l’exemple plus radical des deux communautés est significatif. Bien qu’elles ne favorisent pas une cohésion d’ensemble, elles ne sont pas néanmoins indépendante de la société. Ce sont deux infra-sociétés constitutives de la méta-société. N’entrevoyons-nous là donc pas une évolution possible ? Pourquoi se borner à penser la société comme unitaire, alors qu’elle est de plus en plus fragmentée en strates et en épaisseurs (une vision en trois dimensions de la société).

III. Que reste-t-il de l’universalisme républicain ?

Les logiques dépeignent donc un modèle contre-républicain. Plutôt que d’assimiler la population arrivant pour le « bien public », la première communauté préfère s’en référer à ses propres jugements (à ses propres lois ?) et dans un élan individualiste refuse une intégration. L’intégration : n’est-ce pas là encore un fantasme colonial décrédibilisé par toute l’actualité (la question est de savoir s’il faut un concept pour diriger les vies ou si les vies peuvent se dirigées toutes seules : aujourd’hui profondément individualiste, la pensée commune tend à se considérer d’une maturité nécessaire pour assumer ces propres choix de vies). De nos jours, la volonté politique d’une société divisée n’est pas présente. Il y a néanmoins quelques changements qui vont dans ce sens. Ce fut le cas de la carte scolaire, instaurée pour plus d’égalité, assouplie par demande populaire. C’est un des outils mis en place pour conserver un semblant de cohésion sociétale qui tend cependant à disparaitre. Il y a en back ground l’idéal de la mixité sociale : est-elle souhaitable, est-elle faisable ? Intégration, carte scolaire, mixité : ce sont donc des armes brandies aujourd’hui par un état (agonisant ?) pour préserver le mythe de l’universalisme républicain.

La société se divise donc en classes, elles-mêmes le sont en communautés et ces dernières en individus. Nous arrivons donc à un paradoxe : comment concilier aujourd’hui la volonté libérale à l’intégration des parties dans un tout ?

Thomas Havet, Solange Montigny, Alix Sportich, Marion Prévoteau

Les autres lieux de la ville : La petite ceinture, antithèse de la ville au cœur de la ville.

Notre questionnement sur les « autres lieux » nous a amené à nous intéresser à cet espace qui semble être quasi désert alors qu’il est au cœur de la métropole parisienne. En regardant vers ses origines et grâce au travail d’un jeune photographe parisien, nous proposons de voir comment cet espace a pu se constituer en une sorte d’antithèse de la ville.

La genèse d’un espace résiduel

Les origines de la petite ceinture remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle. Le développement du chemin de fer, et en particulier des lignes radiales au départ de Paris entraine la multiplication des grandes gares terminales (St Lazare, Austerlitz…). Ces aménagements revenant à des compagnies privées, aucun plan d’ensemble n’est envisagé pour l’interconnexion des gares, si bien que la ville devient un point de rupture de charge, les voyageurs devant emprunter une voirie urbaine déjà bien encombrée pour transiter entre les dix terminus ferroviaires.

L’Etat décide alors la construction d’une ligne de chemin de fer ceinturant Paris à l’intérieur des boulevards des Maréchaux. En plus de relier les grandes gares entre elles, cette ligne a la vocation stratégique d’assurer l’approvisionnement des nouvelles fortifications construites à partir de 1841 (Enceinte de Thiers), aussi bien en hommes qu’en ravitaillement ou en armement. La construction de l’infrastructure débute en 1852 pour s’achever en 1869. Elle forme alors une boucle de trente-deux kilomètres de long.

La guerre franco-prussienne (1870) démontre l’intérêt de cette ligne (huit cent mille hommes de troupes transportés en six mois), mais aussi ses limites avec son manque de capacité, ce qui mènera à l’aménagement en périphérie de la Grande Ceinture en 1877.

Face à la concurrence croissante du métropolitain, le trafic voyageur décline et la ligne est désaffectée au trafic de voyageurs en 1934. Laissée en friche, elle est progressivement murée, grillagée, quand elle n’est pas tout simplement amputée d’une partie de ses voies ferrées. Seul vingt-trois des trente-deux kilomètres originels subsistent de nos jours.

Cet espace ne possède aujourd’hui plus aucune fonction propre. On pourrait à première vue penser qu’il est complètement déserté, inhospitalier. Pour autant, ceux qui l’arpentent ont pu constater le contraire.

Enquête sur les « inhabitants » de la petite ceinture

Nos recherches sur cet « espace résiduel » nous ont aiguillés vers le blog du jeune photographe BBKORP (http://bbkorp.com/category/urban-ghosts/) qui arpente depuis plusieurs années cette ancienne ligne.

Nous avons souhaité faire connaitre une enquête qu’il a réalisée et publiée en 2012 dans laquelle il s’intéresse aux « inhabitants » de ce lieu : http://bbkorp.com/2012/12/15/264/.

Arpentant un tronçon de la ligne situé entre la flèche d’or (XXe arrondissement) et Tolbiac (XIIIe arrondissement), le photographe nous fait remarquer la topographie particulière des lieux : tantôt creusée comme une faille dans la ville, tantôt surélevée pour franchir d’autres voies, la petite ceinture s’inscrit dans un rapport d’isolement net de l’urbanité qui l’entoure. Elle est parfois traversée par des ponts, mais toujours les pieds l’évitent, la contournent, comme si la ville l’avait refoulée.

L’accès y est difficile (comme nous avons pu nous en rendre compte lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain). Grillages, barbelés, parpaings… la ville a déployé tous les moyens d’évitement dont elle dispose pour isoler cet espace. Pour autant, BBKORP remarque les tôles arrachées, les barbelés découpés, et nous laisse comprendre que cet espace est habité.

Son exploration le conduit jusqu’aux abris de fortune des SDF : tentes, cabanes en planches de bois aménagées sous les ponts. Cette zone se présente comme une « ville antithétique », dans le sens ou toute une population y vit –y survit- en faisant directement face aux conditions rigoureuses de l’environnement extérieur. L’architecture de ces lieux, qui a fait l’objet d’une réappropriation, est loin d’être humanitaire. Si bien que le photographe n’hésite pas à qualifier les habitants de ce lieu inhabitable par le terme « inhabitants ».

Le travail de BBKORP nous confirme la nature « d’autre lieu » de la petite ceinture, au sens Stalkerien du terme. Espace interstitiel, abandonné, imprégné de la mémoire de son passé ferroviaire, il peut aussi être vu comme le « négatif de la ville », la « face obscure de la ville » que Paris semble refouler. Un « négatif de la ville » à plus forte raison qu’il constitue une sorte de « ville antithétique » au cœur d’une métropole de dix millions d’habitants. Si La ville est sensée produire les conditions idéales pour abriter la vie (habitat), son négatif qu’elle renferme et qu’elle refoule héberge a contrario la vie dans les conditions les plus rudes.

Louise Deguine, Amaury Lefévère, Laurane Néron

LANGAGE ET PENSEE 4

De l’usage du langage dans nos sociétés post-industrielles

- Orwell, Georges, 1984, Paris, Gallimard, 1972, [1949]

- Illich, Ivan, La Convivialité, Paris, Seuil, 1973

- Illich, Ivan, Œuvres complètes, Volume 2, Paris, Fayard, 2005

– Le Travail fantôme, [1981]

– Le Genre vernaculaire, [1983]

Si le langage et la pensée se construisent ensemble, comme l’explique Jean Piaget, on peut alors se demander jusqu’à quel point le langage que nous apprenons nous influence dans notre relation au monde. Le langage est-il un outil vierge permettant à un individu de construire de manière autonome sa pensée, ou est-il au contraire un moyen de conformer un individu et de le contrôler jusque dans son expérience directe et quotidienne du monde ?

Un exemple explicite d’un possible diktat par le langage est développé dans le roman 1984, une fiction anti-utopique, de Georges Orwell. Il y est décrit une société totalitaire future inspirée du modèle soviétique où règne une police de la pensée et une nouvelle langue, la novlangue, dont les principes ne sont fondés que sur des buts politiques. Au service d’un monde parfaitement totalitaire, ce nouveau langage est créé à partir de notre langue actuelle modifiée et épurée.

La novlangue s’attaque directement à la pensée. En réduisant son vocabulaire et en se restreignant sémantiquement, elle prive les individus de la capacité de conceptualiser et de réfléchir par eux-mêmes. La novlangue va jusqu’à inverser certains sens des mots, avec par exemple les slogans « l’esclavage, c’est la liberté » ou encore « la guerre, c’est la paix ». D’autre part, toutes les façons de penser qui sont contraires à la philosophie du parti ne sont représentées que par un seul terme novlangue : « crimepensé ».

Syme, un collègue de Winston (le personnage principal), en charge du dictionnaire novlangue, explique le but du novlangue : « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? A la fin nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. »

Cette fiction montre que notre représentation du monde permise par le langage est fragile et qu’elle peut facilement être ébranlée. En effet, la manipulation du langage permet d’aboutir à une société homogène dont l’évolution est freinée et censurée, et devant laquelle l’individu s’efface. Le langage permet de véhiculer une idéologie donnée et c’est la construction de la pensée même des individus qui en est altérée.

Ce roman pose donc la question de notre véritable capacité à penser librement et des effets que celle-ci provoque sur la construction d’une société donnée. Devrions-nous craindre d’être intellectuellement réduit par notre propre langue ? Sommes-nous en proie à ce totalitarisme linguistique ?

Ces questions sont soulevées par Ivan Illich, philosophe et sociologue autrichien né en 1926, qui s’attache à montrer les failles d’un système pernicieux qui se met en place depuis le début du XXème siècle dans les sociétés occidentales. Il nous expose comment les institutions, outils sociaux de l’homme, se retournent peu à peu contre leurs objectifs. Les monopoles et les ambitions de celles-ci finissent par conditionner l’homme et lui nuire. Pour lui, le langage a lui aussi pâti du système capitaliste industriel au même titre que les institutions politiques.

Le Travail fantôme écrit en 1981, est constitué de cinq essais qui découlent des ses expériences passées en Amérique latine. Il développe alors les valeurs vernaculaires qu’il a pu observer et oppose la répression du domaine vernaculaire à la recherche des conditions d’une société conviviale qu’il cherche à définir.

Ivan Illich explique son choix d’utiliser la notion de « vernaculaire » par son étymologie :

« Le mot « vernaculaire », emprunté au latin, ne nous sert plus qu’à qualifier la langue que nous avons acquise sans l’intervention d’enseignants rétribués. A Rome, il fut employé de 500 av. J.-C. à 6OO ap. J.-C. pour désigner toute valeur engendrée, faite dans l’espace domestique, tirée de ce que l’on possédait, et que l’on se devait de protéger et de défendre bien qu’elle ne pût être un objet de commerce, d’achat ou de vente. Je propose que nous réactivions ce terme simple, vernaculaire, par opposition aux marchandises et à leur ombre. »

Il s’intéresse ensuite à la nature même du langage et oppose la « langue vernaculaire » qui s’acquiert progressivement par une relation matérielle directe aux choses et aux gens, à la « langue maternelle », qui désigne la langue inculquée qui s’acquiert par l’intermédiaire des institutions.

Il développe pour cela l’exemple de Nebrija, « créateur » de la langue et de la grammaire castillane, au service de la puissance royale et chrétienne de la couronne espagnole. Comme dans 1984, le pouvoir est affermi par l’abolition des patois locaux et l’uniformisation du langage. L’analyse de cet exemple constitue pour l’auteur la métaphore et le point de départ de l’inculcation d’une langue maternelle industrielle.

« Ce passage du vernaculaire à une langue maternelle officiellement enseignée est peut-être l’événement le plus important –et pourtant le moins étudié- dans l’avènement d’une société hyperdépendante de biens marchands. »

Selon Ivan Illich, la langue maternelle inculquée est donc dès lors un langage tronqué qui véhicule une idéologie marchande, où les mots sont détachés des valeurs intrinsèques des objets ou des concepts qu’ils désignent. Le langage officiel aurait ainsi pour conséquence de restreindre le champ de notre perception et de nous plier aux conditions de la société post-industrielle dans laquelle nous vivons.

Dans La Convivialité, Ivan Illich évoquait déjà le problème du langage, dans une partie intitulée La redécouverte du langage. Le « recouvrement du langage » lui semble une condition importante pour sortir de ce qu’il lui paraît être le totalitarisme de l’industrie. « Le langage réfléchit la matérialisation de la conscience », et donc en parlant le langage industriel, nous véhiculons non seulement son paradigme, mais exprimons aussi le fait que nous portons ce paradigme en nous : « L’homme lui-même est industrialisé ».

Sortir de ce système aliénant et destructeur exige que l’on use d’un langage qui échappe à sa logique, comme le langage vernaculaire qui n’a pas encore été « dégradé » par la perversion du système industriel.

Le langage pourrait constituer un outils primordial pour libérer le champs d’action dont les individus ont été privé :

« Si nous n’accédons pas à un nouveau degré de conscience, qui nous permette de retrouver la fonction conviviale du langage, nous ne parviendrons jamais à inverser ce processus d’industrialisation de l’homme. Mais si chacun se sert du langage pour revendiquer son droit à l’action sociale plutôt qu’à la consommation, le langage deviendra le moyen de rendre sa transparence à la relation de l’homme avec l’outil. »

C’est en rédigeant une critique sur le genre intitulée Sexisme et croissance économique, dans le discours du Genre vernaculaire, qu’Ivan Illich se sent véritablement lui-même piégé par le langage.

« Il m’a été difficile de formuler ma pensée. Beaucoup plus que je ne l’imaginais au départ, le parler ordinaire de l’ère industrielle tout à la fois ignore le genre et est sexiste. Je savais que le genre est dual, mais mes idées étaient constamment faussées par la perspective hors genre qu’impose nécessairement le langage industrialisé ».

Il ajoute plus loin : « Aussi, en entreprenant cet essai, je me suis trouvé, linguistiquement, dans un double ghetto : ne pouvant pas employer des mots dans leur “résonance” traditionnelle du “genre”, ne voulant pas les prendre dans leur sens sexiste actuel. »

Il s’efforce d’éviter les « mots-clés » tels que « travail », « sexe », « énergie », « production », « développement », termes caractéristiques du langage moderne qui ont une apparence de sens commun et ont une grande force d’évocation, sans renvoyer à rien de concret dont on puisse faire l’expérience.

La pensée d’Ivan Illich est déformée par le langage moderne qui porte en lui-même une idéologie technologique et politique.

Christina, Juliette, Misia, Muriel.

Maman, les p’tits bateaux qui vont sur l’eau…

Marginalité et/ou exclusion volontaire – paradoxes

grèves des bateliers sur le canal de la Deûle

grèves des bateliers sur le canal de la Deûle

Les bateliers (profession que l’on oublie aujourd’hui) faisaient parler d’eux en 2010 en bloquant la Seine, la Deûle près de Lille…, protestant ainsi contre leur précarisation dans l’indifférence générale.

Article libération : http://www.liberation.fr/economie/2010/05/05/contre-la-loi-de-la-jungle-les-bateliers-bloquent-la-seine_624403

Progressivement les notions d’individualisme, d’entre-soi, et d’exclusion sociale se font écho. De l’habitat pavillonnaire aux gated-communities, il n’y a qu’un pas, certaines cités pavillonnaires se replient de plus en plus sur elle-mêmes jusqu’à dresser des barricades et ériger des caméras de surveillance devant alors gated-community. C’est la notion d’entre-soi qui est au coeur du phénomène d’exclusion volontaire.

Essayons de regarder cette question d’entre-soi selon un autre angle; prenons le cas des bateliers.

Progressivement au cours de l’histoire la profession des bateliers à beaucoup évoluée, leur nombre à beaucoup diminué reduisant par conséquent la vivacité de leur «confrérie». Peu considérés, souvent oubliés, les bateliers semblent à la marge de la société.

En effet, le mode de vie des bateliers est caractérisé par une itinérance le long des fleuves et peu de halte sur la terre ferme, engendrant une pratique de l’espace et des liens sociaux particuliers. On peut dire qu’ils occupent et parcourent des espaces en marge de la vie urbaine mais sont pourtant intimement liés à la ville de part le lien marchand et logistique entre la ville et son fleuve. Ils ne s’approprient pas les espaces qu’ils traversent, ils n’en sont pas habitants, aucune adresse fixe, un seul domicile flottant, leur péniche, leur embarcation, un peu leur pavillon à eux.

La pratique de leur métier a énormément évoluée, ils doivent comme de nombreux autres artisans acheter leur outil de travail et de production. Leur maison c’est leur outil de production, c’est par le travail, la multiplication des trajets qu’ils vont pouvoir rentabiliser leur investissement. Un lien très fort se tisse alors avec leur embarcation. Le batelier l’habite en général avec sa famille et leur destin est forcément lié à la péniche. Cet «entre-soi» familial est alors très fort, conséquence directe des nécessités de la profession batelière.

Peut-on parler d’exclusion volontaire ?

Par passion, par choix d’une profession, par destin familial, les mariniers bateliers sont nomades, déterritorialisés par conséquent en marge de la société. Ces marginaux vus de la terre ferme semble s’être exclus de la société. La situation batelière questionne la place laissée par les sociétés urbaines aux populations itinérantes, et aux espaces marginaux qu’elles pratiquent. Pourtant le batelier et sa péniche comme son pavillon isolé renvoie drôlement à l’utopie libérale de la recherche de propriété. Qui est alors le plus isolé, le plus marginal, celui qui c’est le plus exclu volontairement : le batelier sur le fleuve où l’habitant de l’étalement urbain pavillonnaire ?

documentaire sur les Femmes Bateliers et leur famille

Référence : article très complet de Charlotte Paul et Nicolas Raimbault sur «espace temps» [En Ligne]

http://www.espacestemps.net/articles/habiter-le-fleuve-la-flurbanite-des-bateliers-du-bassin-de-la-seine/

Alix Sportich, Solange Montigny, Thomas Havet, Marion Prévoteau

Avec ou sans la carte scolaire ?

Ceci, c’est ce qui se passe ! A Paris ou ailleurs. Et là (http://www.youtube.com/watch?v=jxKKU3g2iXg), c’est « un outil formidable de mixité sociale et de rapprochement des élèves »

La carte scolaire, c’est ce qui, depuis les années 60, répartit les élèves dans les différents établissments en fonction de la capacité d’accueil et de la situation géographique. Peut à peu, ce système purement « utile » est devenu un outil de mixité social. En dirigeant les élèves vers tel ou tel établissement, on essayait, principalement dans les agglomérations, de mélanger l’origine sociale. Mais depuis les années 2000, de nombreuses personnes se sont levées contre ce mode de fonctionnement, arguant que, confiner les élèves dans un établissement donnée favorisait le phénomène de ghetto des quartiers les plus difficiles.

Une des premières mesures a été d’accorder une dérogation à la carte scolaire pour les élèves de ZEP ayant eu une mention au brevet. Mais cette « fuite » des bon élèves n’a fait que renforcer l’image négative des « mauvais lycées ». Et même si, sur le papier, la carte est « assouplie » depuis 2007, ce ne sont en fait qu’une dizaine de dérogations qui sont possibles, et des centaines de « fraude » à la carte scolaire chaque année.

A l’image de ces parents qui n’hésitent pas à s’endetter pour une fausse adresse, jusqu’où peut on aller pour une école ? L’infra exclusion passe-t-elle par là ? Doit on mettre les enfants dans des classes d’élèves « comme eux » (éducation, niveau scolaire) pour qu’ils reussissent ? Les politiques parlent de la ghettoïsation des quartiers pauvres, mais qu’en est-il des quartiers riches ? Comme cet homme dans le reportage, est-ce une exclusion volontaire et sécuritaire face au système en place ?

Dans son ouvrage » L’école dans la ville. Ségrégation – mixité – carte scolaire », Marco Oberti observe deux communes politiquement et socialement opposées ‘Rueil-Malmaison et Nanterre) et met en avant la reflexion des parents dès le choix du quartier lors de l’installation.

« Trois logiques différentes, qui s’inspirent du modèle de la sociologie de l’expérience de François Dubet, apparaissent à partir de ces interviews : des logiques de protection, de performance, et de retrait. La logique de protection relève, non d’une stratégie mais d’une véritable logique d’intégration. Certains enquêtés appartenant aux classes moyennes ne se déclarent pas en effet opposés à la mixité sociale, excepté dans le cas où les ségrégations sociales et ethno-raciales leur semblent préjudiciables à l’épanouissement de leur enfant. »

Lorsque ce n’est pas un système (rigide) qui crée une exclusion des classes les plus pauvres, c’est un assouplissement qui permet aux plus aisés de s’auto exclure.

Références

http://www.youtube.com/watch?v=jxKKU3g2iXg Enjeux de campagne 2002 la carte scolaire

http://www.paris.fr/pratique/education-cours-pour-adultes/colleges-lycees/sectorisation-de-quel-college-depend-votre-enfant/rub_120_stand_20290_port_4217

Sectorisation de l’enseignement secondaire à Paris

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/pages/dossierlacartescolaireendebat.aspx Réflexions sur la carte scolaire

Séverine Chauvel, « Marco Oberti, L’école dans la ville. Ségrégation – mixité – carte scolaire », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2008, mis en ligne le 01 février 2008

Marco Oberti, L’école dans la ville. Ségrégation – mixité – carte scolaire, Presses de Sciences Po, coll. « Sociétés en mouvement », 2007, 299 p

Alix Sportich, Solange Montigny, Thomas Havet, Marion Prévoteau

Le mouvement marginal: un guide pour la société?

Avant de définir la marginalité on avait tous en tête une image stéréotypée d’un être marginale: comme quelqu’un d’isolé, sans domicile et cela résultant d’une perte de statut sociale et donc d’une désintégration de la société.

Le film d‘Agnès Varda Sans toit ni loi nous a aiguillée et nous a permis de définir deux types de marginalités: la marginalité subie, et la marginalité choisie: dans le filme Sans toit ni loi l’héroïne choisie de faire la route et de vivre sans attache, c’est une réponse à un désir personnel. Ainsi c’est quelqu’un qui s’affranchi des normes de la société.

Être artiste de Nathalie Heinich nous a permis de formuler une hypothèse comme quoi : « Il est possible de faire de l’anormalité une norme », ainsi certains courants marginaux à l’origine deviennent des phénomènes de modes puis des standards. Les artistes bohèmes du XIXe siècle par l’image qu’ils renvoient inspirent l’admiration et deviennent peu à peu moins marginaux jusqu’à définir l’archétype de l’artiste actuel. Même phénomène avec le mouvement punk que la créatrice de mode Vivienne Weswood (punk elle-même) a popularisé. Les codes vestimentaires actuels portent l’héritage de ce mouvement marginal, qui se définissait par un look « extravagant ».

Dans Les glaneurs et la glaneuse Agnès Varda nous éclaire à nouveau sur la figure du marginal à travers le personnage de Hervé qui se revendique comme modèle à suivre en réponse à une société de consommation.

On pourrait aussi citer en exemple le mouvement Hobo qui inspira le mouvement Hippie plus répandu.

Puis on a tenté de rattacher cette définition au domaine de l’architecture et de l’urbanisme. Des figures comme le facteur Cheval ou Jean-Pierre Reynaud qui construisent des œuvres issues d’un besoin personnel inspirent la fascination de la société qui reconnait ces être comme des artistes et leur œuvre devient alors un patrimoine. En urbanisme, le phénomène de gentrification, à l’origine prôné par certains individus devient aujourd’hui un objectif pour de nombreuses politiques de la ville.

Ainsi les mouvements marginaux ne sont-ils pas des guides pour la société?

Esther ADEQUIN, Emilie BERTHELOT, Julien DENIS, Sarah VASSEUR